Книги

Символические образы. Очерки по искусству Возрождения

Если кто усомнится в этих симпатических связях, Фичино предлагает ему обратиться к житейским наблюдениям. Как легко фигура горюющего вызывает у нас жалость, как сильно изображение очаровательной особы —

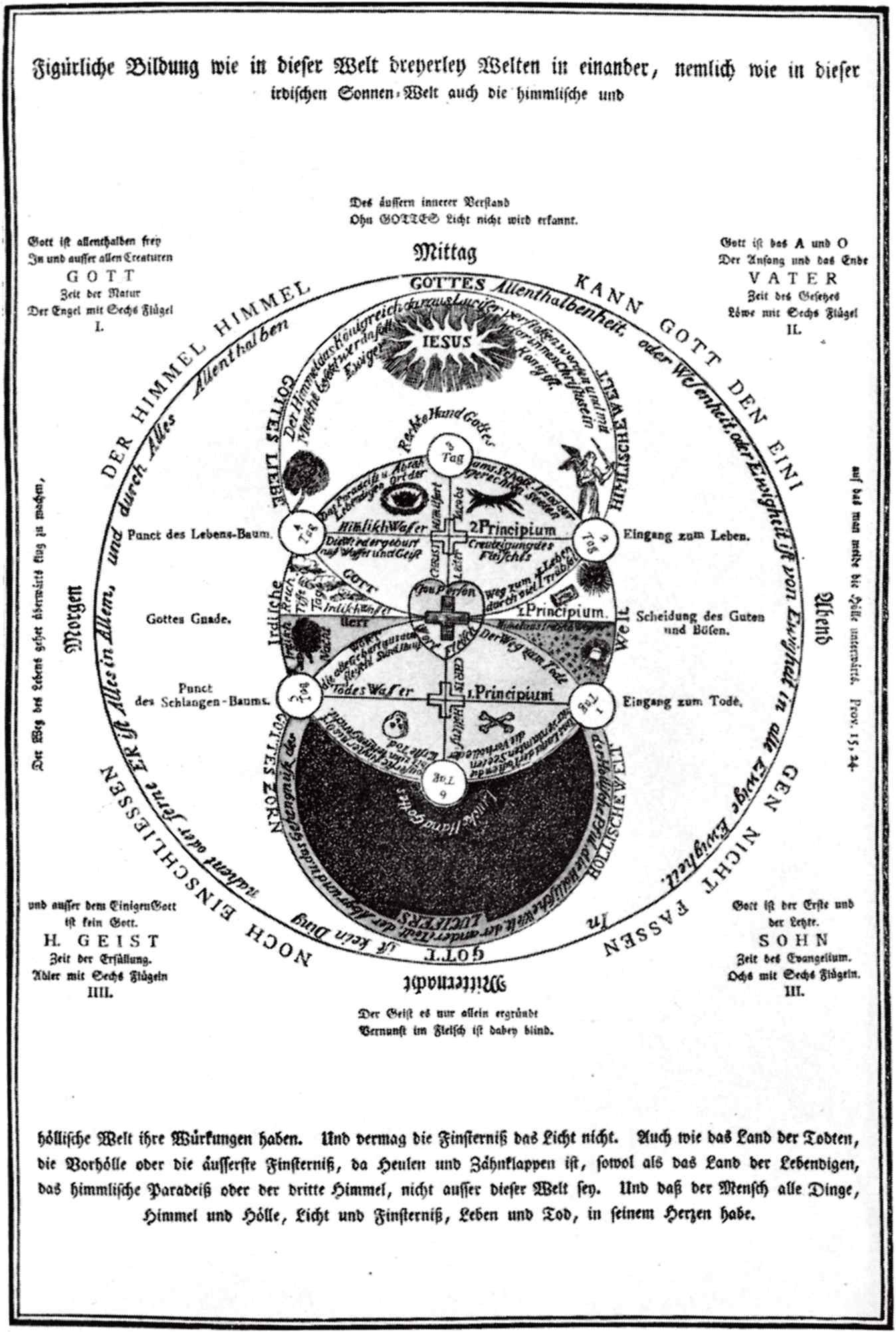

Три мира внутри этого мира. Geheime Figuren der Rosenkreuzer, Altona, 1785

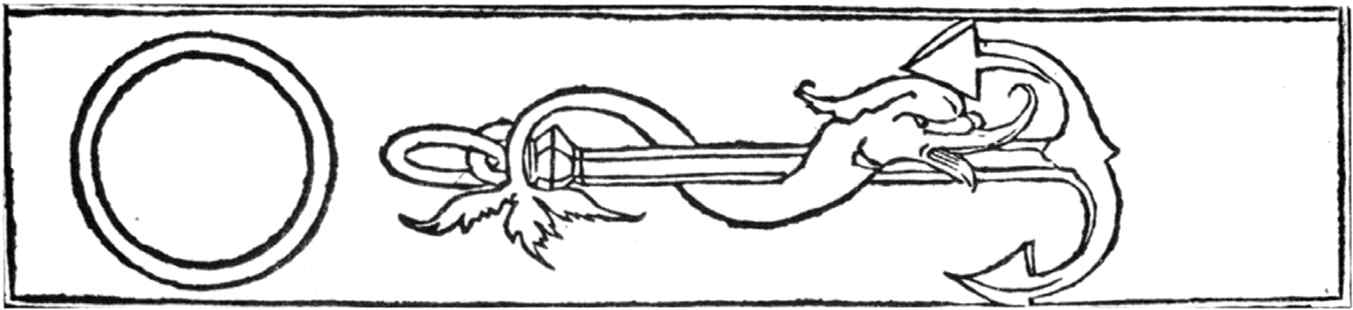

Semper festina lente. Ксилография из «Гипнеротомахии Полифила», 1499, fol. d vii r.

Реверс монеты Августа. Из Из Montfaucon, L’antiquité expliquée et représentée en fgiures, 1719, iv, pl. 23

В метафизической платонической доктрине все гармонии отражают небесную гармонию, а воздействие музыки на душу каким-то образом связано с этой, возникающей из космических законов, силой. «Какую страсть не возбудит музыка?» В неоплатонической теории музыки, которую Драйден так замечательно развернул в своей прославленной оде [прим. пер.: «Пир Александра, или торжество гармонии», русский перевод В. А. Жуковского], нет четкого различия между тем, что мы называем музыкальной выразительностью, и магическим действием, которое оказывает гармония. Платоническую теорию, запрещавшую некоторые виды музыки из-за их влияния на душу, следует рассматривать в свете врачебных и психологических воздействий, приписываемых музыке, а они, в свой черед, воспринимались на одном уровне с магическими явлениями и физическим законом резонанса, о котором упоминает Фичино. Результаты этого убеждение в сфере музыки и сфере живописи сходны. Мы видим, что ренессансные платоники изо всех сил доискиваются знаний о «музыке древних»,[514] которая якобы основана на законах Вселенной и потому могла творить подобные чудеса:

Именно эти усилия воссоздать музыку древних разжигали страсти, породившие, почти как побочный результат, оперу Монтеверди.

Параллелизм с теорией Фичино наводит на некоторые соображения. Он считал, что числа и пропорции, сохраненные в образе, отражают идеи божественного разума, а, следовательно, передают образу частичку той силы, которой обладает изображаемая духовная сущность. Воздействие образов на наш ум можно считать убедительных доказательством такого рода магических влияний. Другими словами, неоплатонический взгляд не только стирает грань между символической и изобразительной функциями образа, но и смешивает эти уровни с тем, что мы назвали выразительностью. Все три считаются не столько разными формами значения, но скорее потенциальной магией.

Если теперь мы взглянем на такую картину, как «Рождение Венеры» Боттичелли, то увидим, как все эти влияния сходятся в ней, как лучи в зажигательном стекле.

Пусть мы не знаем собственно «программы», ясно, что то был итог страстных усилий воссоздать «истинный» облик богини, какой видели ее древние. «Истинный облик» — эта та форма, в которой скрытая в мифе о Венере небесная сущность предстает пред смертными очами. Она и скрывает, и являет ее духовную суть. Мы вправе как угодно аллегорически или духовно толковать воздействие образа на наши чувства — ведь его влияние на наши страсти и переживания подтверждает его подобие небесной идее, естественно вытекает из его магической силы. Меценат, созерцавший картину у себя в комнате, отдавался в ее власть и обретал истинную провожатую к сверхчувственным принципам любви или Красоты, для которых Венера — не более чем зримое воплощение.

Действие и подлинность

Мы не утверждаем, что художники и меценаты той поры осознанно исповедывали такой взгляд. Однако эти идеи потенциально присутствовали в любом рассуждении о символах, а это неизбежно усиливало то призрачное восприятие образов, которое всегда дремлет на краю нашего сознания. Художник, которому выпало написать Справедливость для зала заседаний совета, непременно спросит себя, как бы она выглядела во плоти. Наш современник, скорее всего, посмеется над собственной прихотью. Ренессансному живописцу было вполне естественно рационализировать это желание.

На самом деле, есть даже маленький латинский диалог ренессансного гуманиста Баттисты Фьеры,[515] в котором перед такой задачей оказывается Мантенья. Папа велел ему написать Справедливость, и художник вопрошает философов, как она должна выглядеть. Разноречивые ответы сбивают его с толку. Один утверждает, что Справедливость «следует изображать с одним большим глазом посередине лба; глазное яблоко, чтоб было зорче, глубоко посаженое, под поднятым веком», другой хочет, чтобы она «стояла, вся покрытая глазами, как древний Аргус… сжимая в руке меч, как защиту от грабителей». Диалог, которым руководит Мом, пронизан мягкой сатирой. Разумеется, речь здесь не об искусстве, а о Справедливости, по образу поисков Правосудия в Государстве Платона. В точности как Платон заканчивает тем, что Правосудие заключено в гармонии всех граждан, так и у Фьеры вступает ученый кармелит, который излагает учение святого Фомы Аквинского — Справедливость как Божественная Воля не поддается изображению. Единственное, что остается Мантенье — заключает диалог — изобразить Смерть, ибо Смерть — величайший уравнитель.

Впрочем, хотя диалог уходит от живописи, ясно, что художникам и их советчикам приходила в голову мысль изобразить Добродетель, какой она пребывает в умопостигаемом мире. В конце концов, представление об иерархии существ, которая в неоплатонической картине вселенной связывает чувственный мир с идеей Божества непрерывной цепочкой градаций, позволяет отвести платоновским идеям определенное место в сверхнебесных сферах. Так святой Григорий под влиянием Ареопагита предположительно отождествлял добродетели с неким разрядом ангелов.[516] Раз можно изображать ангелов, можно и добродетели. Ломаццо в своем руководстве не различает эти две сущности,[517] та же двойственность, как мы видели, сохраняется в барочном искусстве.

Но, поскольку мы обычно не видим духовных существ, нам, очевидно, следует пойти по стопам Мантеньи. Если хорошенько покопаться в старинных текстах, можно найти упоминания об образах, в которые древние восточные мудрецы заключили свои знания о Справедливости.[518] Плутарх, например, сообщает в сочинении «Об Изиде и Озирисе», что мифический египетский жрец изображал ее слепой. Значит, рисуя Правосудие с повязкой на глазах, мы верно передаем атрибут этой идеи. В отличие от кармелита, который появляется у Фьеры, неоплатоник, вполне возможно, посоветовал бы сделать следующий шаг — допустить, что взирающие на картину и впрямь видят зримый образ Справедливости, который соответственно сказывается на их поведении.

Теперь понятно, зачем столько усилий тратилось на воссоздание «подлинного» облика персонажей не только в живописи, но и в маскарадах и представлениях. Сами устроители должны были знать, что никто, кроме них, не поймет ученых намеков, заключенных в нарядах, которые промелькнут на короткий миг. Возможно, на пороге их сознания теплилась убежденность: одень участников правильно, и они станут подлинными «масками» в первобытном смысле, превращающем актера в изображаемое сверхъестественное существо. Справедливость, встречающая короля у городских ворот во время торжественного въезда, воспринималась не просто как миловидная девушка в чудн#ом наряде. Через нее сама Справедливость спускалась на землю приветствовать властителя, обещая справедливое правление.[519]

Духи и предзнаменования

У нашей проблемы есть поистине мрачная сторона — многочисленные свидетельства, что в эпоху Возрождения аллегория граничила не только с духоведением, но и с демонологией. Джованни Франческо, племянник Пико, не только всей мощью классической учености защищал веру в колдовство и призывал истреблять ведьм — он еще и применял к внешности злых духов тот же метод, что Рипа использует в толковании аллегорических фигур.[520] Его несчастная ведьма поведала, что дьявол приходил к ней в человеческом образе, но на гусиных лапах, развернутых назад. Дальше участники диалога на многих страницах рассуждают, почему нечистый принял именно это обличье.

Господь не дозволяет ему принять вполне человеческий вид, дабы он не вводил людей в заблуждение. Однако причина, почему ноги его отличны от остального лже-человеческого сложения, должна быть в мистическом плане такой, что в Писании ноги означают привязанности и желания, а у него они потому вывернуты назад, что желания его всегда направлены вопреки воле Божией и супротив добра. Однако почему он выбрал именно гусиные лапы, а не какие другие, честно признаюсь, не ведаю, разве что в гусе есть некие скрытые свойства, с тою же легкостью применимые ко всему нечистому.

В поисках этих «скрытых свойств» Пико перерывает Овидия, Плиния, Аристотеля и Геродота. Гусь нередко нарушает своим криком тишину Ночи, которая посвящена Диане. Возможно, Злой дух желал показать своим нечестивым последовательницам, чтобы и они бодрствовали по ночам и не спали, когда отправляются на шабаш. Гуси летают так же быстро, как ведьмы, а Плиний сообщает, что гуси ходят пешком из Бельгии в Рим. Некоторые (неназванные) авторы пишут, что определенные органы гусей усиливают половое влечение, а это опять подходит нечистому, и так далее, и тому подобное. Нам важны не эти подробности, даже не то, как сходен применяемый метод с руководствами по составлению аллегорий — важна объединяющая их теория. Мы найдем ее в отрывке, где говорится, что дьявол принимает определенную форму, чтобы явить ведьмам свою сущность. Другими словами, Пико-младший не так прост, чтобы считать бесов видимыми. Он придерживается правильного неоплатонического взгляда, согласно которому духи принадлежал к сверхчувственному миру, а видимую форму принимают лишь для общения с людьми. Именно это учение пронизывает неоплатонический взгляд на истинную природу наглядных символов. Это — обличье, которое невидимые духи принимают, чтобы их понял слабый человеческий ум. Другими словами, Идея Справедливости — мыслится она как член небесной иерархии или как абстрактная сущность — чувствам недоступна. В лучшем случае можно надеяться, что она предстанет уму в миг интуитивного озарения.

Господь в своей милости повелел (напоминает нам Джарда), чтобы эти сущности приноравливались к нашему пониманию и принимали видимые формы.[521] Строго говоря, эти аллегорические образы не символизируют и не изображают платоновскую идею — сама идея, мыслимая как сущность, пытается через образы достучаться до нас, проникнуть сквозь око в мозг. В таком виде это звучит мудрено, если не абсурдно, но я всего лишь сформулировал то, что подразумевается всем неоплатоническим подходом к символу. Самое представление, по которому символ существует «от природы», а не по «установлению», понятен, как мы видели, только если признать, что высшее стремится явить себя нашему ограниченному уму посредством знакового языка природы. Не мы выбираем, какие символы использовать для общения, это Божество выражает себя в иероглифах чувственных вещей. Рациональный анализ этого взгляда выявляет одну семантическую путаницу. Путаница эта — между двумя значениями слова «знак»: знак, как часть языка, и природный знак, или указание. Нет ничего естественней такого смешения. Когда речь идет о людях, это действительно почти одно. Нет четкой границы между румянцем как знаком смущения и нахмуренными бровями как выражением гнева. Стоит перейти к природе, и разница станет очевидной. Мы понимаем, что вспышки на горизонте могут быть выстрелом из ракетницы, знаком бедствия, а могут — зарницами, знаком электрические разрядов, признаком близящейся грозы. Однако для тех, для кого небеса — вместилище более высокого разума. Молнии на горизонте могут быть знаком в обоих смыслах, знамением, которым незримая сила объявляет о грядущих бедствиях. Поэтому не так удивительно, что XVI-й век порой нечетко различал человеческие символы и сверхъестественные предзнаменования. Известно, какое значение придавала эпоха Реформации «знамениям времени», рождению таких уродов, как Papstesel или Monchskalb. И Лютер, и Меланхтон применяли все тонкости аллегорического или «иероглифического» толкования к этим природным символам. Например, по Лютеру, уши Мёнхскальба означают «тиранию изустной проповеди, которая входит в ухо». Теоретическое обоснование этого метода дал сам Лютер в стишке, которым сопроводил изображение одного из уродцев: