Книги

Символические образы. Очерки по искусству Возрождения

(Далее Тосканелла восхваляет ораторское искусство и заключает:)

Итак, идемте же, мужи ученейшие и превосходнейшие, припадем к этому божественному разуму, возьмемся за эти разделы людской учености, за эти свободные искусства со всем возможным рвением, тщанием и трудом; будем усердны днем и бодрственны ночью, дабы дух ваш, божественный дар, не погряз в трясине земного, но всегда смотрел ввысь на божественное, ни о чем не думал и ни к чему не стремился, кроме как к исполнению небесной задачи. Если вы так поступите, то ваши имена будут жить после вашей смерти.

При всем удивительном сходстве с темами Станцы, речь Тосканеллы никак не могла быть источником рафаэлевских фресок. Лишь похвалы поэзии и философии отражены в Станце — будь это иллюстрацией к эвлоге Тосканеллы, две оставшихся стены пришлось бы посвятить Истории и Риторике.

Однако речь интересна нам не столько выбором дисциплин, сколько тем, за что они превозносятся. Очевидно, и говорящий, и слушающие согласны, что достоинство знаний — в их связи с Божеством. Все интеллектуальные дисциплины включают большую или меньшую долю откровения. Бог говорит косвенно устами поэтов и философов, прямо — в Писании и церковном Предании, хотя их и следует разъяснять. Мы вновь видим, что в Станце поэты и философы помещены наравне с богословами вовсе не из-за «возрожденческой секуляризации». Традиция, на которую опирается Тосканелла, ничуть не принижает священное, напротив, поднимает профанное. Уважение к древней поэзии и философии лишь подчеркивает значение

Название это пошло от Вазари — он говорит о святых, спорящих о святых дарах на алтаре.[286] Часто указывалось, что это объяснение (которое Вазари в эпоху Реформации казалось вполне естественным) только замутняет смысл композиции. Ее, как и остальные, надо читать сверху вниз, от Бога к человеку. В этом всеохватывающем контексте мы видим, как «знание вещей божественных» снисходит на землю в Боговоплощении. В этом необычном изображении Троицы голубь Святого Духа спустился ниже фигуры Христа и, в окружении четырех Евангелий, парит над алтарем, вокруг которого отцы Церкви в своих боговдохновенных писаниях разъясняют человечеству благую весть.

В рамках этого широко представления легко объяснить и остальные фрески. Так называемый «Парнас» прекраснейше изображает

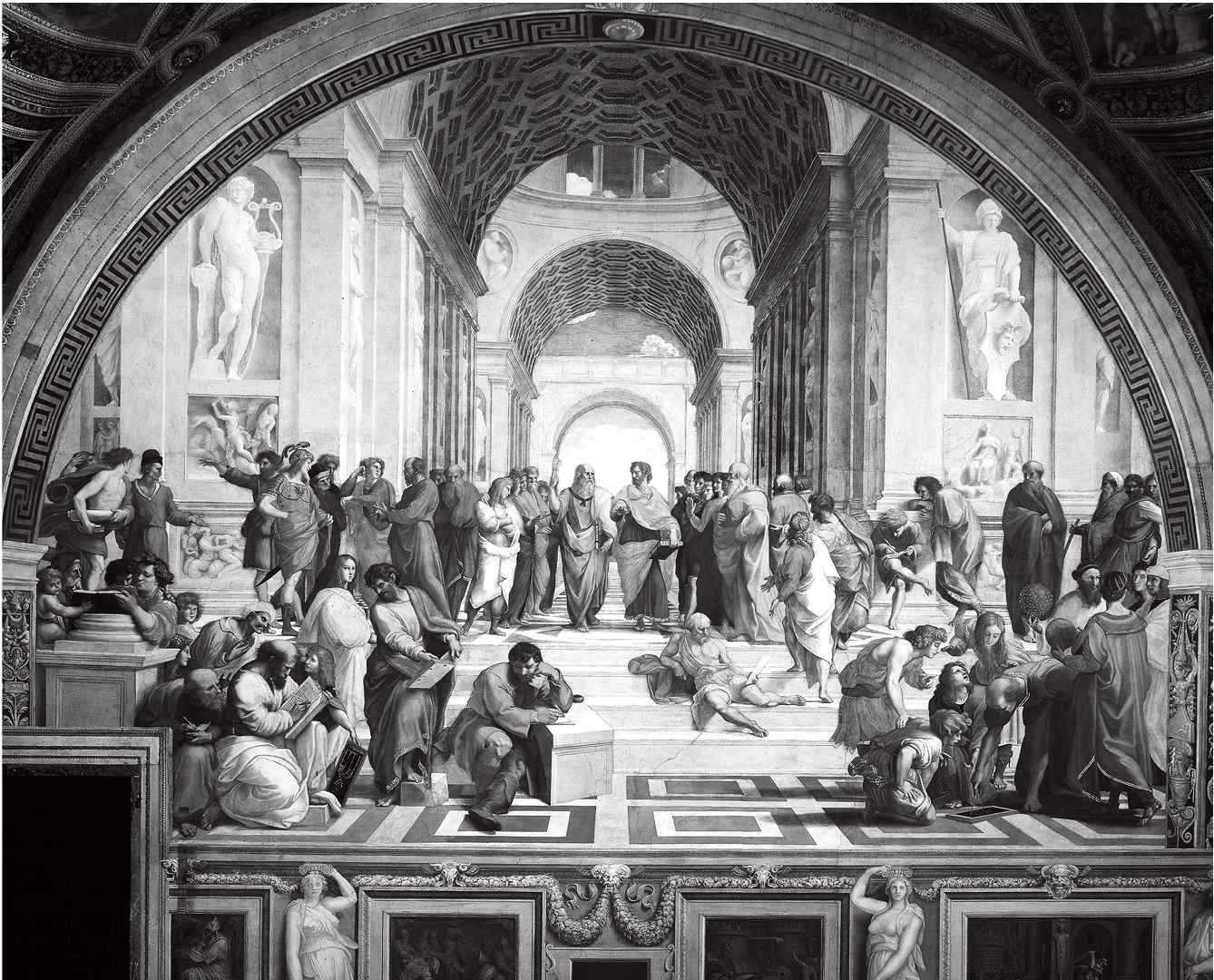

Общее значение так называемой «Афинской школы» в этом контексте тоже вполне понятно.

Являются ли они еще и примерами Семи Свободных Искусств, как у Пинтуриккьо? Предположение Шпрингера выглядит заманчиво:[288] действительно, легко предположить Геометрию в группе вокруг человека с циркулем, Музыку — в симметричной ей группе вокруг таблички с музыкальными гармониями; Астрономия без труда угадывается в царе со сферой — традиционном изображении Птолемея (астронома путали с правителем). Но уже Арифметику, четвертую в квадривиуме, найти не так просто, когда же дело доходит до тривиума — Грамматики, Риторики и Диалектики — выбор становится еще более произвольным. Кроме того, можно вполне законно усомниться, а входит ли вообще тривиум в понятие

Во всяком случае, нет причин полагать, что разнообразная деятельность философов обязательно должна означать конкретное число «искусств». Напротив, та же университетская традиция, из которой исходит речь Тосканеллы, настаивает на принципиальном единстве всех дисциплин. Цицерон назвал философию матерью всех достохвальных искусств[289], выразил свою убежденность в единстве всех человеческих знаний знаменитым: «Все искусства, относящиеся к образованности имеют общее звено и связаны некой последовательностью» (Omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent quoddam commune vinclum et quasi cognatione quadam inter se con

Рафаэль: Знание божественного (вверху) и «Спор о причастии». Фрески Станцы делла Сеньятура

Рафаэль: Знание божественного: «Философия» и «Афинская школа». Фрески Станцы делла Сеньятура

Немудрено, что среди немногих вступительных лекций, собранных и напечатанных Карлом Мюльнером в его бесценной антологии, отыскалась одна на эту тему.[291] Григорий Тиферний, учивший в Риме при Николае V, терпеливо перечисляет в своей речи искусства, останавливаясь на каждом, чтобы доказать его неотрывность от остальных. Грамматик, который учит язык, будет учить все прочие дисциплины с помощью языка. Диалектика применяется в доказательствах, используемых в квадривии, а риторика, требующая умения обращаться с вещами и словами, должна включаться в остальные предметы. Поэзия связана с Арифметикой, поскольку для просодии необходим счет; не забудьте, что поэты частенько обращаются к загадкам Астрономии и Философии. Поэзия затрагивает Музыку, та, в свой черед, примыкает к Геометрии. Пифагорейское учение связало Музыку с Философией, но Музыка своей способностью вызывать различные чувства затрагивает и нравственную философию. Без слов ясно, что Астрономия нуждается в прочих искусствах; правы были древние, напоминает нам оратор, когда изображали искусства в виде танцующих рука об руку девиц. Изучающие Закон тоже не должны пренебрегать искусствами, ибо Закон происходит из внутренних областей Философии. О Философии, Медицине и Теологии — царице их всех, Тиферний, по его собственным словам, мог бы говорить долго, но в данном случае воздержится.

Вновь мы видим, насколько привычно организация Станцы должна была выглядеть для людей, воспитанных в этой традиции; случайное, но удачное совпадение с рафаэлевским циклом возникает, когда оратор связывает Философию с изучением Закона до того, как отвесить поклон в сторону Богословия.

В Станце, разумеется, четвертая стена прославляет Правосудие-Справедливость как одну из четырех основных добродетелей, а также дисциплину, переданную человечеству в Пандектах (гражданское право) и Декреталиях (каноническое право). Нетрудно документально проследить, как юриспруденция вписывается в схему божественных даров человечеству. Цицерон назвал Закон изобретением не людей, а богов. Развивая эту тему, гуманист Поджо Браччолини[292] составил панегирик юриспруденции, в котором утверждает превосходство избранного предмета над всеми остальными.

Правы были римляне, когда ставили заботу о законах превыше других забот.

Ибо поэзия началась много позже Двенадцати Таблиц. Философию тож, и прочие дисциплины, известные под именем Свободных Искусств, последними ввели римляне в своем государстве. Итак, эти мудрые люди считали, что никакие установления гражданской жизни, ни свобода, ни плоды их трудов не устоят в их городе без поддержки наилучших законов.[293]

Перечислив знаменитых римских юристов Поджо плавно переходит к Платону и Аристотелю — ведь оба заботились о законах. Без закона, повторяет он, не было бы ни Философии, ни Диалектики, ни Астрологии, ни прочих искусств. Вновь нам рассказывают о том, что Пифагор первый назвался философом, а Сократ положил начало нравственной философии и свел философию с небес на землю. Астрология, говорят, идет от халдеев, если ее придумал не Зороастр. Здесь вновь перечисляются родоначальники искусств, возносится хвала Орфею, Лину и Мусею, создателям поэзии, затем оратор переходит к Моисею-законодателю и, наконец, уже не сдерживая чувств, восклицает:

Какую же безмерную и замечательную защиту дал Господь Всемогущий роду человеческому! Ибо что лучше, что полезнее, что святее мог Он нам вручить, нежели это небесное изобилие, которым дух наш направляется к праведности, укрепляется добродетель, достигается тихое житие, и мы восходим на самые небеса?

Таким образом, ученые клирики и юристы, собравшиеся в Станце, видели вокруг себя привычные образы, а в речах, которые здесь звучали, без сомнения, часто слышались те же давно усвоенные цицероновские утверждения. Их окружала уютная, стройная вселенная дисциплин, посредством которых божественные принципы переводятся в речь и поступки смертных людей. Если они были настроены серьезно, то могли и впрямь ощущать, как от изображенных на стенах фигур снисходит на собрание божественная искра, обращая его в воплощение и рупор божественного знания.

Довольствовались ли они этим ощущением уверенности и поддержки, которое, надо полагать, давала им торжественная служба или, скажем, ритуальная университетская речь, или же разглядывали фрески в поисках новых озарений? Иными словами: ждать ли от подобных символических циклов пересказа давно известного и устоявшегося, или в них запрятано что-то еще?