Книги

Прерванная жизнь

Тем не менее, следует признать, я прекрасно знала, что с ума не сошла.

Это не узоры, а другое начальное условие нарушило существующее внутри меня равновесие: состояние вечного противоречия. Моей амбицией всегда было отрицание. Весь мой мир, заполненный или опустевший, провоцировал исключительно к отрицанию. Когда мне нужно было подниматься, я оставалась в постели; когда следовало говорить – молчала; когда меня ожидало какое-то удовольствие – я его избегала. Мой голод, моя жажда, мое одиночество, моя скука и мой страх были тем арсеналом с оружием, к которому я обращалась против собственного страшного врага: окружающего мира. Понятно, что мое оружие не имело для мира никакого значения, а меня оно постоянно замучивало. Но страдания давали мне мрачное удовлетворение. Они доказывали, что я существую. Казалось, что когда я говорю «нет», то лжет все мое естество.

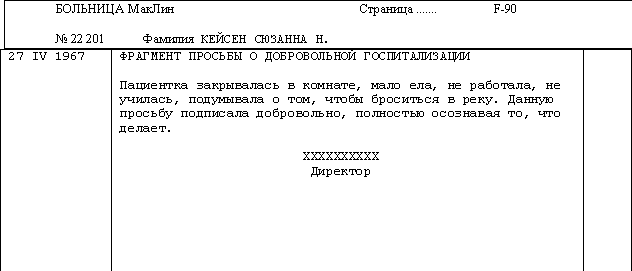

Так что причина быть закрытой была слишком искусительной, чтобы ей сопротивляться. Дать себя закрыть было слишком большим «нет» – самым большим «нет» по ту сторону самоубийства.

Извращенное понимание. Но за этой извращенностью крылось сознание того, что я не сумасшедшая, и что меня не станут вечно держать под ключом в сумасшедшем доме.

ПРИКЛАДНАЯ ТОПОГРАФИЯ

Две двери, закрываемые на ключ, а между ними полутораметровое пространство, в котором следовало обождать, пока медсестра закроет на ключ первую дверь и только потом откроет вторую.

Здесь же, за двойными дверями, были три телефонные будки, затем пара палат-одиночек, гостиная и кухня, в которой одновременно и ели. Такое расположение весьма хорошо действует на гостей.

Но достаточно было повернуть за гостиной в боковой коридор, чтобы все это впечатление лопнуло.

Длинный, длиннющий коридор: даже слишком длинный. С одной стороны семь или восемь палат на двоих, а напротив дежурная комната медсестер, конференц-зал и ванная с небольшим бассейном для гидротерапии. Лунатики налево, персонал направо. Душевые и туалеты тоже находились по правой стороне, как будто персонал оставил себе привилегии надзирать над нашими самыми интимными действиями.

Потом доска объявлений, а на ней двадцать с лишком наших фамилий, написанных зеленым мелом, а рядом с ними свободное место, куда, в случае выхода за пределы отделения, записывалось – белым мелом – время выхода, время возвращения и место выхода. Доска висела прямой напротив дежурки медсестер. Если кому запрещалось покидать комнату, рядом с его фамилией появлялось написанное зеленым мелом слово «запрещено». О приеме новой пациентки мы знали заранее, еще до того, как она сама появлялась в коридоре, за день до этого ее фамилия появлялась на доске. Фамилии выписавшихся и умерших пациенток еще какое-то время оставались на доске, как бы в выражение молчаливого почтения.

В самом конце чудовищного коридора находилась чудовищная же рекреационная комната с телевизором. Мы ее любили. Во всяком случае, мы любили ее больше гостиной. Там всегда царил балаган, было шумно, все было затянуто сигаретным дымом – но, что самое главное, рекреационная находилась на левой, лунатичной стороне коридора. С нашей точки зрения гостиная принадлежала персоналу. Мы частенько выносили предложение, чтобы общие собрания проводить не там, а в рекреационной, только ничего не добились.

За рекреационной находился еще один поворот, а уже за ним пара отдельных палат, одна двойная, туалет и изолятор.

Изолятор был величиной со среднюю туалетную в обычном пригородном домике. Единственным окном здесь было отверстие в двери, затянутое сеткой так, чтобы кто-нибудь снаружи мог подсмотреть, что ты собираешься вытворить внутри. В принципе, особо там ничего наделать и нельзя было. Единственной мебелью в изоляторе был пустой матрас, положенный на зеленом линолеуме. Стенки были немного пошарпаными и выщербленными, как будто бы кто-то грыз их зубами и царапал ногтями. Изолятор был задуман как звуконепроницаемое помещение, но таким не был.

Можно было зайти в изолятор, закрыть за собой дверь и выкричаться. Когда тебе это надоедало, можно было открыть дверь и выйти. Вопли в коридоре или же в рекреационной воспринимались как «выходящее за рамки» поведение и никогда не встречалось с пониманием. А вот в изоляторе можно было визжать сколько душе угодно, и все было нормально.

Можно было устно попросить, чтобы тебя «закрыли в изоляторе на ключ». Правда, мало кто из пациенток такую просьбу выражал. Потом следовало обязательно попросить, чтобы тебя выпустили в отделение. В этом случае медсестра заглядывала через сетку и оценивала, а может ли пациента уже выйти. Это немножко походило на подсматривание на поднимающееся тесто через закопченное окошечко на дверце духовки.

В изоляторе имелся собственный этикет. Если двери не были закрыты на ключ, любой мог прийти и составить тебе компанию. Медсестра имела право воспрепятствовать воплям и пытаться узнать их причину. Туда мог зайти стукнутый пациент и поорать вместе с тобой. Потому-то и была придумана вся штука с «просьбой закрыть на ключ». За мгновение пребывания наедине следовало платить собственной свободой.

Но прежде всего изолятор был тем местом, в котором те, у которых совершенно поехала крыша, проходили карантин. И это как раз и было его предназначением. В качестве группы мы сохраняли некий постоянный уровень шума и некий постоянный уровень собственного несчастья. Если кто переходил эти уровни дольше, чем на пару часов, тот попадал в изолятор. В противном случае, как размышлял больничный персонал, уровень нашей шизанутости значительно увеличился бы, что грозило полной потерей контроля над нами. Никаких объективных критериев относительно решения о помещении в изолятор не существовало. Решение всегда было относительным, касалось каждого индивидуально, точно так же, как и вопрос о переходе в следующий класс школы.

Изолятор был весьма действенным средством. Проведя там целый день или целую ночь, не имея абсолютно никакого дела, большинство народу успокаивалось. А если нет – такого переводили в отделение максимальной безопасности.

Все эти наши закрываемые на ключ двери, наши стальные сетки на окнах, наша кухня с пластиковыми ножами и вилками, запираемая в отсутствие медсестры, наши двери в туалеты без крючков – все это было еще ничего. Отделение максимальной безопасности – это был уже совершенно иной мир.

ВСТУПЛЕНИЕ К МОРОЖЕНОМУ