Книги

Обречены воевать

После жарких споров спартанское народное собрание проголосовало за войну. Как объясняет Фукидид, «нарушить мир и начать войну лакедемоняне решили вовсе не в угоду союзникам и не под влиянием их убеждений, а скорее из страха перед растущим могуществом афинян, которые уже тогда, как видели лакедемоняне, подчинили себе большую часть Эллады»[123]. Обоснованность таких опасений уже к тому времени не имела значения. Большая часть лидеров Спарты не сомневалась в том, что возвышение Афин угрожает их могуществу и безопасности, и мало кто, даже царь[124], мог переубедить этих людей.

Почему афиняне не предвидели подобной реакции спартанцев? Сам Фукидид не в состоянии объяснить, почему Перикл не смог отыскать способ предотвращения конфликтов из-за Мегары и Керкиры и не допустить войны Афин со Спартой. Впрочем, история международных отношений в последующие годы предлагает кое-какие подсказки. Когда государства регулярно упускают возможность защитить свои жизненно важные, как представляется, интересы, это зачастую связано с тем, что в их политике отражаются неизбежные компромиссы между партиями внутри правительств, – то есть у страны отсутствует единое согласованное видение. Пускай Перикла переизбирали неоднократно, фактических полномочий у него было мало. Афинская правовая система сознательно разрабатывалась так, чтобы ограничить власть отдельного человека и снизить до минимума риск установления тирании. Потому Периклу приходилось быть одновременно политиком и государственным деятелем. Его влияние ограничивалось способностью убеждать сограждан.

Постановление о мегарянах явно обострило отношения со Спартой до предела, однако Перикл рассматривал эти санкции не как провокацию, а как необходимый компромисс[125][126]. Уступка не пошла бы на пользу городу. Поскольку население Афин не желало поддаваться требованиям Спарты, Перикл разумно заключил, что отмена постановления может оказаться опаснее, чем его принятие. Если постановление будет отменено, а Спарта все равно объявит войну, то Афины не просто лишатся преимущества, но и будут опозорены. Поэтому Перикл подчинился давлению народа и, вопреки собственному желанию, стал готовиться к войне.

Ни одна из сторон не имела явного военного преимущества, но обе нисколько не сомневались в собственных возможностях. Спартанцы, давно забывшие о сокрушительных поражениях, не смогли верно оценить масштабы военно-морского могущества Афин. Позднее в спартанском народном собрании было сказано, что, дескать, не составит труда победить афинян, сжигая их поля и зернохранилища; при этом как-то забылось, что афинский флот наверняка обеспечит доставку припасов морем. Между тем афинское правительство, которое десятилетиями копило золото, пребывало в убеждении, будто победа гарантирована заранее. Перикл подсчитал, что Афины способны продержаться в осаде три года, если понадобится; этого времени было более чем достаточно, как он полагал, чтобы разгромить Спарту, – возможно, подстрекнув к восстанию илотов. Среди всех участников событий лишь спартанский царь Архидам проявил истинную мудрость, предсказав, что ни одна из сторон не имеет решающего преимущества и что война между ними затянется на срок жизни целого поколения.

Война оказалась именно такой губительной, как и предвидел Архидам. Три десятка лет кровопролития между Афинами и Спартой покончили с золотым веком древнегреческой культуры. Порядок, сложившийся после персидских войн, основанный на согласованных ограничениях и подкрепленный балансом сил, рухнул, ввергнув греческие города-государства в хаос насилия, вообразить который не могли даже драматурги, охотно живописавшие всевозможные ужасы. Например, после захвата Мелоса афиняне перебили всех взрослых мужчин, а женщин и детей обратили в рабство, нарушив тем самым неписаные правила боевых действий, соблюдавшиеся на протяжении столетий. Этот эпизод войны увековечен в так называемом «мелосском диалоге» в труде Фукидида. Афинский посол так передает суть realpolitik: «…мы не оправдываем и не делаем ничего противоречащего человеческой вере в божество или в то, что люди между собой признают справедливым. Ведь о богах мы предполагаем, о людях же из опыта знаем, что они по природной необходимости властвуют там, где имеют для этого силу. Этот закон не нами установлен, и не мы первыми его применили. Мы лишь его унаследовали и сохраним на все времена. Мы уверены также, что и вы (как и весь род людской), будь вы столь же сильны, как и мы, несомненно, стали бы так же действовать»[127].

Главный итог войны таков: она принесла гибель афинской империи. Спарта вышла из войны победительницей, но подорвала свои силы, ее союзы начали распадаться, а богатство сильно истощилось. На добрых две тысячи лет греки утратили способность к добровольному объединению. Пелопоннесская война и исходный образчик «ловушки Фукидида» оказались, если угодно, водоразделом, причем не только греческой истории, но и истории западной цивилизации.

Почему соперничество между двумя великими державами Греции в конечном счете привело к войне, которая уничтожила все то, что было значимо и дорого для каждой из них? Согласно Фукидиду, фундаментальное объяснение заключается в глубине структурного напряжения между крепнущей и господствующей силами. Поскольку это соперничество вело Афины и Спарту к непрерывному противостоянию, в обеих политических системах громче всего звучали националистические призывы, гордыня росла, рассуждения об угрозе со стороны противника становились все актуальнее, а те лидеры, которые стремились сохранить мир, постепенно оказывались в изоляции. Фукидид выявляет три основных стимула этой предвоенной динамики: национальные интересы, страх и честь.

С национальными интересами все достаточно просто. Выживание государства и его суверенитет в принятии решений относительно собственных дел суть общепринятые условия стратегии национальной безопасности. Поскольку беспрерывное возвышение Афин стало угрожать союзникам Спарты, как объясняет Фукидид, Спарта сочла, что текущая ситуация перестала быть приемлемой и что у нее нет иной альтернативы, кроме войны. Одним словом («страх») Фукидид напоминает нам о том, что описание структуры реальности не отражает историю целиком. Объективные условия следует соотносить с действиями людей, а люди, как известно, во многом подвластны эмоциям. В особенности страхи нередко внушают заблуждения доминирующей силе и преувеличивают опасности, тогда как самоуверенность крепнущей силы порождает малореалистичные ожидания и побуждает рисковать.

Но примем во внимание третий, помимо национальных интересов и страха, элемент этой схемы. Фукидид говорит о «чести»[128]. Для многих современных людей это слово звучит претенциозно. Но понятие Фукидида охватывает также самовосприятие государства, его убеждения относительно признания и уважения, которых оно заслуживает, и чувство гордости. По мере укрепления могущества Афин в пятом столетии до нашей эры крепло и ощущение собственной значимости. Во взаимоотношениях Афин с малыми греческими полисами вроде Мегары и Коринфа тот факт, что они являлись союзниками Спарты, не оправдывал проявлений неуважения с их стороны. По словам великого историка, все три перечисленных фактора в совокупности порождали многочисленные противостояния, которых Афины и Спарта попросту не могли избежать.

Несмотря на все стремление предотвратить конфликт, лидеры двух государств не смогли добиться того, чтобы постоянная перегруппировка сил не скатилась к кровопролитию. Они, так сказать, играли друг с другом в политические шахматы и одновременно были вынуждены бороться с политическими противниками на внутренней арене (а те верили, что нежелание соперничать бесчестно и чревато катастрофой). В конечном счете лидеры Афин и Спарты пали жертвами собственной внутренней политики. Перикл и Архидам прекрасно понимали те обстоятельства, которые отлично резюмировал ведущий американский исследователь института президентства Ричард Нойштадт: «Слабость остается тем словом, с которого следует начинать»[129].

Прав ли Фукидид, прямо заявляя, что именно возвышение Афин сделало войну неизбежной? Разумеется, нельзя воспринимать это утверждение буквально. По Фукидиду, Афины становились все сильнее, Спарту это тревожило и заботило, и два полиса выбрали путь, на котором не допустить войны оказалось непросто. Когда ставки выросли, афиняне преисполнились гордыни, а спартанская озабоченность превратилась в паранойю. Запретив вмешательство в пределы влияния другого полиса, мирный договор непреднамеренно усугубил соперничество Афин и Спарты за контроль над нейтральными городами-государствами. Кризисы управления в Керкире и Мегаре обернулись поводами для «выпуска пара», копившегося на протяжении десятилетий.

Так ловушка Фукидида получила первых жертв. Несмотря на наличие мудрых государственных деятелей у власти и вопреки тем, кто предупреждал Афины и Спарту, что война равнозначна катастрофе, смещение баланса сил привело обе стороны к выводу о том, что насилие – далеко не худший вариант. И война началась.

Глава 3. Пятьсот лет

Действительно, во время мира и процветания как государство, так и частные лица в своих поступках руководятся лучшими мотивами, потому что не связаны условиями, лишающими их свободы действий. Напротив, война, учитель насилия, лишив людей привычного жизненного уклада, соответственным образом настраивает помыслы и устремления большинства людей и в повседневной жизни.

Все, что случилось с нами, лишь пролог…[130]

История никогда не повторяется, но иногда рифмуется.

Только мертвые видели конец войны.

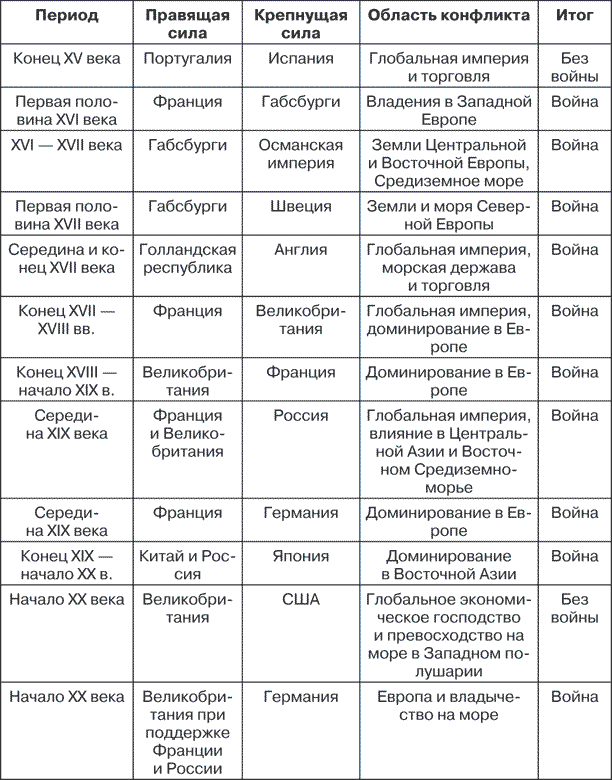

Война между Афинами и Спартой является классическим примером ловушки Фукидида. Но в последующие столетия было много случаев, когда преемники этих полисов оказывались в западне противостояния крепнущих и доминирующих держав, приводившего к войне. Изучив последние пятьсот лет, гарвардский исследовательский проект обнаружил шестнадцать случаев, когда крепнущая сила оспаривала позиции гегемона. (Полный отчет из исследования Белферского центра при Гарвардском университете см. в Приложении 1.) Двенадцать из этих соперничеств закончились войной.

Таблица 2

В данной главе мы попытаемся очертить траектории, что привели к пяти из этих войн. В обратном хронологическом порядке мы начнем с нападения Японии на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, прежде чем рассмотреть «приквел» девятнадцатого столетия, когда возвышение Японии побудило Страну восходящего солнца затеять войну сначала с Китаем, а затем с Россией. Далее мы проанализируем стремление Отто фон Бисмарка спровоцировать Францию на военные действия во имя будущего объединения Германии, изучим реакцию доминировавшей на море Голландской республики семнадцатого столетия на морские притязания Англии и оценим вызов, брошенный Габсбургами Франции веком ранее.