Книги

Кселуча и другие фантазии

Возможно, именно поэтому Залесский через некоторое время забросил газеты, предоставив их просмотр мне, сам же посвятил свое внимание исключительно эбеновой доске. Зная, с какой смелостью и успехом он пускался в прошлом в духовные приключения — его изобретательность, силу воображения, царственную мощь его разума — я не сомневался, что Залесский сделал правильный шаг, который в конце концов себя оправдает.

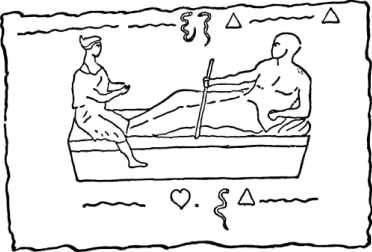

Гравюрки, получившие ныне такую печальную известность, казались точными копиями друг друга, однако в изображениях встречались мельчайшие несовпадения. Привожу факсимиле одного из рисунков, выбранного мною случайно:

Время тянулось медленно. Я с горечью наблюдал, как смертельная бледность постепенно разливалась по всегда пепельному лицу Залесского; бешеный огонь, что сверкал и плясал в его запавших глазах, начал казаться мне слишком вулканическим, демоническим, если быть честным: тайна, рассудил я наконец — если в эпидемии самоубийств имелась какая-то тайна — оказалась для него слишком глубокой, слишком темной. Быть может, по этой причине я все больше времени проводил в соседней комнате, служившей мне спальней. Именно там я как-то сидел, просматривая в газете последний список ужасов, когда из комнаты Залесского донесся громкий крик. Я подбежал к двери и увидел, что он застыл с безумным видом, вперив взгляд в эбеновую доску, которую держал в руке.

— Клянусь небом! — вскричал он, яростно затопав ногами. — Клянусь небом! Я

Я поспешил к нему.

— Скажите же, — произнес я, — вы что-то нашли?

— Возможно.

— И за какой-либо из этих смертей стоит преступление — убийство?

— В этом, по крайней мере, я был уверен с самого начала.

— Господь всемогущий! — воскликнул я. — Способен ли человек сделаться таким дьяволом, диким зверем…

— Вы рассуждаете в точности как все, — сказал он с некоторым раздражением. — Убийство не по закону всегда является ошибкой, но не обязательно — преступлением. Вспомните Корде[266]. Но если убийство одного человека носит поистине дьявольский характер, почему оно в качественном отношении уступает столь же дьявольскому убийству многих? С другой стороны, если бы Брут убил тысячу Цезарей — и всякий раз снова выказывал то же величественное самоуничижение — он, должно быть, стал бы на небесах святым.

Значение и смысл этого довода остались непонятны для меня, и я решил дождаться дальнейших событий. На протяжении этого и следующего дня Залесский, казалось, и думать забыл о трагедии — и преспокойно обратился к прежним занятиям. Он больше не интересовался новостями и не изучал рисунки на доске. Газеты, однако, продолжали прибывать ежедневно, и вскоре он разложил передо мной несколько газет, указав с загадочной улыбкой на небольшое объявление в каждой из них. Все объявления были одинаковы, и каждое гласило:

«Истинный сын Ликурга[267],

Не говоря ни слова, я удивленно переводил глаза то на газеты, то на него. Здесь мне стоит прерваться и упомянуть об одном примечательном ощущении, которое иногда рождала во мне дружба с князем. В этот миг оно охватило меня со всей остротой, с неприятной, раздражающей пронзительностью. Я ощущал, что меня вздымает в воздух — вверх — какая-то действующая извне сила; таковы, возможно, ощущения земляного червя, которого уносят в безграничные небесные выси крепкие когти орла. То было чувство утраты почвы — меня точно подхватил и унес в далекие новые земли всемогущий порыв яростного ветра. Нечто подобное я ощущал в «экспрессе», когда он вместе со мною несся с драконьим кличем по резким изгибам рельс — крылатый, качающийся, исступленный. И ощущение это нельзя назвать приятным.

— Я думаю, что на это, — произнес Залесский, указывая на объявление, — мы очень скоро получим ответ. Остается надеяться, что мы сразу же сумеем его понять.

Мы ждали весь этот день и всю ночь, и оба скрывали нетерпение, делая вид, что с головой ушли в свои книги. Если мне случалось задремать — я, открыв глаза, находил его бодрствующим над большим томом. Но ранним утром, когда невидимая нам предрассветная серость, должно быть, уже разлилась над землей, самообладание изменило Залесскому; было больно видеть, как он непрестанно расхаживает по комнате, что-то бормоча себе под нос. Он остановился лишь много часов спустя, завидев в дверях Хэма с конвертом в руке. Залесский схватил конверт — надорвал его — просмотрел содержимое — и с бранью швырнул конверт на пол.

— Проклятие! — простонал он. — Ах, проклятие! не могу понять — каждый слог непонятен!

Я поднял конверт и осмотрел его. Послание представляло собой обрывок папируса с хорошо известным ныне зловещим рисунком, однако центральные фигуры были нарисованы довольно небрежно. Внизу стояла дата, 15 ноября, и имя: «Моррис».

Мои веки невольно смыкались, туманный воздух комнаты словно опьянял все чувства; забыв о мелькнувшей было надежде, я поплелся к себе в спальню и забылся глубоким сном, длившимся, полагаю, до того сумрачного часа, когда на землю начинают ложиться ночные тени. Встав с постели и не увидев Залесского, я принялся искать его по комнатам. Князя нигде не было. Негр, с дрожью искренней привязанности и тревоги в голосе, сообщил мне, что его хозяин оставил свои покои и ничего при этом не сказал. Я велел слуге спуститься и проверить ризницу маленькой часовни, где я оставил свою

Потянулись долгие часы. Я был глубоко тронут поведением Хэма. Он, как потерянный, бродил по комнатам. Так материя вздыхает и плачет об утраченном духе. Князь Залесский никогда прежде не удалялся от