Книги

Эмоциональный мозг

Будучи тесно связана с мировоззрением художника, с его гражданской позицией, сверхзадача не тождественна им, поскольку является эстетической категорией, специфическим феноменом художественной деятельности.

Определить сверхзадачу словами можно только приблизительно, потому что в целом она непереводима с языка образов на язык понятий. Отсюда проистекает множественность толкований сверхзадачи одного и того же произведения.

Процесс нахождения, открытия сверхзадачи протекает в сфере неосознаваемой психической деятельности, хотя путь к этому открытию, равно как и последующая оценка его эстетической, философской, общественной значимости характеризуется активным участием сознания. Подобно тому, как гипотеза ученого становится знанием, объективно отражающим реальную действительность, только после ее проверки практикой, правдивость и масштабность художественной сверхзадачи проверяется общественной практикой восприятия произведений искусства. В результате этой проверки одни из них входят в сокровищницу художественной культуры и служат людям на протяжении столетий, а другие отвергаются и предаются забвению.

Станиславский настойчиво предостерегал от попыток прямого волевого вмешательства в те стороны творческого процесса, которые не осознаются и принципиально не подлежат какой-либо формализации. «Нельзя выжимать из себя чувства, нельзя ревновать, любить, страдать ради самой ревности, любви, страдания. Нельзя насиловать чувства, так как это кончается самым отвратительным актерским наигрыванием… Оно явится само собой от чего-то предыдущего, что вызвало ревность, любовь, страдание. Вот об этом предыдущем думайте усердно и создавайте его вокруг себя. О результате же не заботьтесь» [Станиславский, 1954, т. 2, с. 51]. В этом своем утверждении Константин Сергеевич поразительно близок завету Л. Н. Толстого, писавшего Н. Н. Страхову: «…все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка, веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать. Если станешь напрягаться, то будешь не естественен, не правдив…»

Отвергая возможность прямого произвольного воздействия на неосознаваемые механизмы творчества, Станиславский настаивал на существовании косвенных путей сознательного влияния на эти механизмы. Инструментом подобного влияния служит профессиональная психотехника артиста, призванная решать две задачи: готовить почву для деятельности подсознания и не мешать ему. «Предоставим же все подсознательное волшебнице природе, а сами обратимся к тому, что нам доступно, — к сознательным подходам к творчеству и к сознательным приемам психотехники. Они прежде всего учат нас, что когда в работу вступает подсознание, надо уметь не мешать ему» [Станиславский, 1954, т. 2, с. 24].

«Как у актера возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно, — утверждал Ф. И. Шаляпин. — Это будет, вероятно, какая-нибудь половина сложного процесса — то, что лежит по эту сторону забора. Скажу, однако, что сознательная часть работы актера имеет чрезвычайно большое, может быть, даже решающее значение — она возбуждает и питает интуицию, оплодотворяет ее… Какие там осенят актера вдохновения при дальнейшей разработке роли — это дело позднейшее. Этого он и знать не может, и думать об этом не должен, — придет это как-то помимо его сознания; никаким усердием, никакой волей он этого предопределить не может. Но вот от чего ему оттолкнуться в его творческом порыве, это он должен знать твердо. Именно знать. То есть, сознательным усилием ума и воли он обязан выработать себе взгляд на то дело, за которое он берется» [Шаляпин, 1957, с. 287–288].

Для нас особенно интересен тот факт, что, говоря о неосознаваемых этапах художественного творчества, К. С. Станиславский постоянно пользуется двумя терминами: «подсознание» и «сверхсознание». По мысли Станиславского «…истинное искусство должно учить, как сознательно возбуждать в себе бессознательную творческую природу для сверхсознательного органического творчества» [Станиславский, 1954, т. 1, с. 298]. В трудах Константина Сергеевича нам не удалось найти прямого определения понятий под- и сверхсознания. Тем не менее мы постараемся показать, что введение категории сверхсознания есть не случайная вольность изложения, но закономерная необходимость выделения двух форм неосознаваемого психического, имеющих принципиальное значение и для системы Станиславского, и для современных представлений о высшей нервной деятельности человека.

Две сферы неосознаваемого психического: подсознание и сверхсознание

Уже в наши дни математик Ю. А. Шрейдер писал: «Я полностью согласен с мнением о том, что интуитивную сторону творчества разумней отождествлять не с подсознанием, а “сверхсознанием”… Речь идет не о чем-то стоящем “ниже” обыденного сознания, но о том, что стоит “выше” простого рассудочного подхода» [Шрейдер, 1976, с. 115].

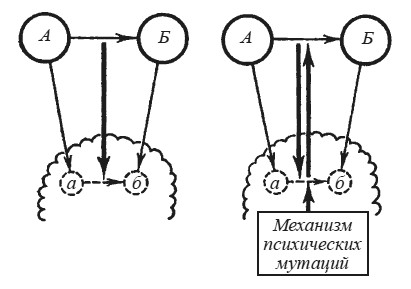

Необходимость различения двух разновидностей неосознаваемого психического исследована М. Г. Ярошевским [1973] в его работах о «надсознательном», как важнейшей категории научного творчества. Различие между подсознательным и надсознательным М. Г. Ярошевский поясняет на следующем примере. Я забыл чье-то имя и никак не могу его вспомнить до тех пор, пока случайная ассоциация или повторное предъявление этого имени не приводит к его воспроизведению, то есть осознанию. Значит, забытое имя все же существовало, хранилось в моей памяти, хотя и вне сферы сознания, «под ним». Иное дело, когда ученый ищет решение какой-либо проблемы, и в результате деятельности надсознания у него появляется соответствующая гипотеза. Каким образом исследователь «узнает» эту гипотезу, узнает еще до момента логической или экспериментальной проверки правильности возникшего предположения. Ведь в его памяти нет готового эталона для подобного опознания! По-видимому, таким эталоном служит своеобразная «антиэнграмма» или «минус-энграмма» — пробел в логической цепи ранее известных фактов. Над- (или сверх-) сознание ориентируется на уже существующие в памяти крайние элементы разрыва, заполняя его «психическими мутациями» (см. ниже). Так гипотеза о корпускулярноволновой природе света заполнила разрыв между фактами, одни из которых свидетельствовали в пользу корпускулярной теории, а другие — в пользу волновой.

Неосознаваемость явлений первой «подсознательной» группы возникла в процессе эволюции как весьма экономичное приспособление, как способ «разгрузить» сознание от мелочной опеки над процессами, подлежащими автоматизации. Но как понять неосознаваемость наиболее сложных и ответственных проявлений высшей нервной (психической) деятельности человека?

Мы полагаем, что неосознаваемость определенных этапов творческой деятельности мозга возникла в процессе эволюции как необходимость противостоять консерватизму сознания. Диалектика развития психики такова, что коллективный опыт человечества, сконцентрированный в сознании, должен быть защищен от случайного, сомнительного, не апробированного практикой. Природа оберегает фонд знаний подобно тому, как она бережет генетический фонд от превратностей внешних влияний. Это достоинство сознания диалектически оборачивается его недостатком — препятствием для формирования принципиально новых гипотез. Коротко говоря, полная осознаваемость творчества, возможность его формализации сделала бы творчество… невозможным! Вот почему процесс формирования гипотез защищен эволюцией от вмешательства сознания, за которым сохраняется важнейшая функция отбора гипотез, адекватно отражающих реальную действительность. «Интуиция — способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательств… Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но ее недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя. Для этого необходимо доказательство» [Спиркин, 1972, с. 343–344].

Заметим, что основные законы природы выражаются в форме запретов: невозможно построить вечный двигатель (термодинамика), передать сигнал со скоростью, превышающей скорость света в вакууме (теория относительности), одновременно измерить координату и скорость электрона (квантовая механика). Мы убеждены, что неосознаваемость критических моментов творчества, принципиальная бессмысленность составления его «рецептов», его алгоритмов — представляет один из таких фундаментальных запретов. Повторяем, программирование всех без исключения этапов творчества (будь оно теоретически достижимо) сделало бы творчество невозможным. И дело здесь совсем не в ограниченности наших знаний о высших проявлениях деятельности мозга, а в принципиальных ограничениях, наложенных самой природой.

В нейрофизиологическом плане механизмы творчества нельзя понять как процесс непосредственного отражения мозгом связей между объектами окружающего мира. Эта деятельность скорее протекает по принципу «психического мутагенеза» (рис. 40), по принципу отбора новых нервных связей, первично уже возникших в мозгу [Симонов, 1966]. Сказанное выше ни в коей мере не означает какого-либо принижения роли сознания в творческой деятельности человека. Сознание не только производит отбор гипотез, но активно ставит

К. А. Тимирязев [1939] одним из первых высказал идею о том, что индивидуальное творчество подобно «творчеству» природы — механизму возникновения новых видов в процессе эволюции живых существ. Эта аналогия привлекательна еще и в том отношении, что оба процесса более понятны и изучены на стадии отбора, чем на стадии формирования вариантов. Теория Дарвина, хорошо объясняя функционирование отбора, мало что дает для понимания усложнения живых существ, поскольку «…естественный отбор, неся как бы охранительную функцию, по своей природе крайне консервативен» [Оно, 1973, с. 11]. «Комбинация способности производить непредсказуемые выборы со способностью учиться на опыте (и, в частности, учиться, используя результаты предыдущих выборов) настолько близка к способности создавать новую информацию в результате акта свободной воли, насколько это вообще возможно (если судить по объективным критериям)» — заключает Г. Кастлер [1967, с. 31].

Трудности, испытываемые эволюционным учением, распространяются и на попытки применить принципы биологического развития к эволюции культуры. В полной мере они проявились и в концепции К. Поппера, на взгляды которого мы ссылались выше. «Из двустадийного процесса эволюции, — пишет В. И. Метлов, — возникновения изменчивости и сортировки вариантов естественным отбором — К. Поппер рассматривает лишь одну стадию, стадию сортировки вариантов. Он не анализирует процесс возникновения изменчивости, процесс возникновения того, что сортируется, как момент, стадию эволюционного процесса» [Метлов, 1979, с. 84]. И все же идея сходства органической и культурной эволюции приобретает все новых сторонников. Согласно Докинсу [Dawkins, 1977], биологическому гену в эволюции культуры соответствует «мим» — устойчивая единица мотивов, идей, технологии и т. п. Обладая долговечностью, способностью к репродуцированию и точностью копирования, мимы подвергаются мутациям и отбору. Любопытную мысль высказал Д. С. Данин [1976]: подобно тому, как в биологии механизмы иммунитета охраняют индивидуальность организма за счет тканевой несовместимости, в сфере культуры искусство помогает людям сохранять неповторимость, уникальность своей личности.

Разумеется, «психический мутагенез» не означает чисто случайного комбинирования нервных следов. Ранее приобретенный опыт не только поставляет материал для «мутаций», но в значительной мере предопределяет направление мутирования. Здесь, по-видимому действуют правила, напоминающие законы популяционной генетики, в частности, необходимость изоляции для накопления мутаций, а также избыточность энграмм, хранящихся в памяти. Неслучайно избыточность интеллекта напоминает избыточность биологического иммунитета. Чем большим числом вариантов решения задачи располагает субъект, тем шире диапазон возможного выбора. Неосознаваемость («сверхсознательность») начальных этапов творческой деятельности мозга обеспечивает этой деятельности необходимую защиту от преждевременного вмешательства сознания, от давления уже познанного, уже известного. Но эта субъективно ощущаемая свобода творческого воображения оборачивается несвободой от истины, от объективной действительности, от правды, с которыми сопоставляются гипотеза ученого или «сообщение» художника.

При крайней ограниченности наших знаний о нейрофизиологических основах деятельности сверхсознания можно указать лишь на отдельные факты, заслуживающие внимания и дальнейшей разработки.

Большую роль здесь, несомненно, играет правое (у правшей) неречевое полушарие мозга, связанное с оперированием чувственно непосредственными образами, с музыкальными и комбинаторными способностями. Некоторые авторы, связывающие функционирование сознания исключительно с левым — речевым, понятийным — полушарием, склонны преуменьшать роль правого полушария в высших проявлениях деятельности мозга. Это обстоятельство лишний раз подчеркивает необходимость введения представлений о сверхсознании вместо ошибочного отнесения процессов творчества к подсознанию как к чему-то явно уступающему сознанию, несопоставимому с ним.