Книги

Жизнь Ван Гога

Лицо в клочьях рыжеватой бороды выражает ужас, безумный страх и в то же время ожесточенную решимость. Это автопортрет человека, который побывал в аду, победил ад и вырвался из преисподней, но знает, что завтра, а может быть, даже еще сегодня вечером, под его ногами снова разверзнется бездна. Это человек, который сгорает в адском, всепожирающем огне, языки пламени лижут его лицо, отражающее зловещие отблески. Это смертельно раненный, затравленный человек, но и в кольце пламени он не отрекается от самого себя и поднимает против враждебных сил гордый и беспощадный голос протеста. Его пронизывающий взгляд суров и ужасающе неподвижен, губы упрямо сжаты, изможденное, осунувшееся лицо напряглось в ожесточенном усилии воли, и каждый мазок еще и еще раз свидетельствует о неумолимой, чудовищной борьбе, в которой уж нет ничего человеческого.

Эта напряженная композиция, с ее строгой архитектоникой и монументальной графичностью, в которой Винсент достиг высших пределов выразительности, убедительно свидетельствует о торжестве его творческой мощи, но тем мучительней подчеркивает трагический контраст между существом во плоти и крови, терзаемым недугом, изможденным и растерянным, которое смотрит на нас с портрета, и великим художником, которым этот загнанный человек хочет оставаться вопреки всему. Этот портрет не просто картина – это деяние, драматическое самоутверждение – в нем чувствуется сила клятвы и мощь вызова[101].

Винсент очень страдает от отсутствия моделей. «Ах, будь они у меня хоть изредка… разве я так бы писал!» Но доктор Пейрон, который лишь пожимает плечами, глядя на холсты Винсента, отказался ему позировать. В лечебнице Сен-Поль повторяется та же история, что и в больнице в Арле, – окружающие смотрят с жалостью и недоумением на художника, который с неистовым пылом набрасывается на холст и создает картину за один час – «на всех парах», как выражается сын доктора Пейрона. Только настоятельница сестра Епифания испытывает некоторое почтение к картинам Винсента, хотя они и удивляют ее плотностью фактуры, за которую она окрестила их «ласточкин помет» и «живописные помпоны». Сестра Епифания даже призналась другим монахиням, что хочет заказать Винсенту картину для их трапезной. Но сестры в один голос отговорили ее от этого намерения.

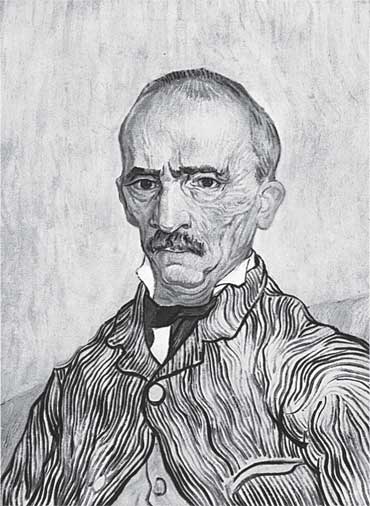

И все-таки Винсент нашел натурщика: старший надзиратель Трабю согласился ему позировать. Этот натурщик приводит Винсента в восторг. Трабю, рассказывает Винсент, «работал в богадельне в Марселе во время двух холерных эпидемий, он навидался страданий и смертей, и у него в лице есть выражение какой-то внутренней сосредоточенности». Винсент написал также портрет жены Трабю, которая сразу же расположила к себе художника, сказав, что считает его совершенно здоровым. Винсент подарил чете Трабю эти два портрета, немедля повторив их для Тео[102].

Портрет надзирателя Трабю

Пока Винсент еще лишен возможности выходить и работать на пленэре, он копирует гравюры с картин любимых им художников, в частности Делакруа и Милле. «Попробую тебе объяснить, чего я этим добиваюсь и почему считаю полезным их копировать, – пишет он Тео. – От нас, художников, требуют всегда собственной композиции и чтобы мы непременно были только композиторами. Допустим, что это верно, но ведь в музыке все обстоит иначе, и когда исполнитель играет Бетховена, он толкует его по-своему; в музыке, и в особенности в пении, истолкование имеет большое значение, и вовсе не обязательно, чтобы только сам композитор исполнял свои произведения. Ну вот и я, в особенности теперь, когда я болен, пытаюсь делать что-нибудь для собственного утешения и удовольствия. Я беру в качестве мотива гравюры Делакруа или Милле или гравюры с их картин, а потом импровизирую цвет, само собой не совсем по-своему, а исходя из воспоминаний об их картинах, но это воспоминание, это смутное созвучие красок, настрой чувств, который я стараюсь передать, – это уже моя интерпретация. Очень многие не любят копировать, а другие любят, я занялся этим случайно, но считаю, что это полезно, а главное, зачастую утешает. И тогда кисть ходит в моих пальцах, как смычок по скрипке, и доставляет мне только удовольствие».

Ища в своем искусстве утешения, прибегая к нему, как к умиротворяющей, меланхолической музыке, Винсент играет самому себе отрывки из произведений по собственному выбору, интерпретируя их по-своему. Он делает копию с картины Делакруа «Пиета», усиливая ее патетику, подчеркивая формы и придавая цвету всю полноту эмоциональной выразительности, – выброшенные вперед руки мученика Христа (у него есть некоторое портретное сходство с Винсентом) и руки молящей Девы, их лики, равно склоненные и скорбные, словно взывают к милосердию и спасению. Но в особенности привлекает Винсента Милле. Он снова копирует его серию «Полевых работ», которую копировал еще в Боринаже, и это возвращает его к воспоминаниям о том времени, когда он жил среди брабантских крестьян, о том времени, о котором он тоскует с каждым днем все больше.

Винсент сам поражается, насколько у него ясное сознание, уверенная рука, он нарисовал «без единой предварительной разметки “Пиету” Делакруа, хотя там есть эти четыре вытянутые вперед руки и кисти – движение и позы, далеко не такие уж удобные и простые»

Наконец в октябре Винсента вновь выпустили на свободу из его камеры. Стоит великолепная осень: «Зеленое небо контрастирует с желтой, оранжевой, зеленой растительностью, с клочками земли всех оттенков фиолетового и выжженной травой, среди которой кое-какие растения, вдруг ожившие от дождей, вновь зацвели маленькими фиолетовыми, розовыми, синими, желтыми цветами…» И посреди этого великолепия «гордые и невозмутимые» сосны. Винсент намеревался всю эту осень писать только виноградники. К сожалению, время упущено. И он начинает писать оливковые деревья, которые вызывают в нем глубокое волнение. Он подчеркивает кривизну их очертаний, придавая ей особую выразительность. «Оливковые деревья необычайно характерны, и я стараюсь это передать. Они серебряного цвета, иногда впадающего в синеву, иногда с зеленым оттенком, с бронзой и белеют на фоне земли желтого, розового, фиолетового или оранжевого цвета, вплоть до цвета тусклой красноватой охры. Это очень, очень трудная штука. Но мне интересно и к тому же это дает возможность работать золотом и серебром. Может, в один прекрасный день мне удастся выразить ими что-то свое, как подсолнухами я выразил это свое в желтом цвете».

Пиета (копия с Делакруа)

Два-три раза в неделю Винсенту позволяют выходить. Ему хотелось бы, чтобы его выпускали почаще. Когда он рвется на прогулку, а ему почему-либо в этом отказывают, он нервно расхаживает по парку до самых ворот, бормоча себе под нос ругательства. В дни, когда он выходит, его сопровождает Трабю или другой надзиратель, по имени Пуле. Сторож следует по пятам за художником, пока тот не облюбует себе место по вкусу, иногда это оливковая роща, иногда овраг вроде так называемого «Перуле» (по-провансальски это означает «Котел дьявола») в полутора километрах от больницы. Тут Винсент ставит свой мольберт и работает. Когда наступает время возвращаться, надзирателю приходится несколько раз окликать Винсента – Винсент делает вид, будто не слышит, и только нехотя повинуется. Наконец с недовольным видом он складывает мольберт. Он почти не говорит, никогда не смеется. Кажется, даже не улыбается[103].

Вечером в общей гостиной Винсент изнывает от тоски. Наступает зима, холод, серые короткие дни. «Тоскливая перспектива». Теперь, когда почти вся листва опала, окрестная природа еще больше напоминает Винсенту северные края. «Я чувствую, – пишет он, – что, если вернусь на север, я увижу его зорче, чем прежде». Вспоминая Менье, копи Боринажа, Винсент твердит, что «надо спуститься в недра земли и там писать световые эффекты». При первой же возможности он хочет покинуть лечебницу, покинуть Прованс. На юге ему больше учиться нечему.

Религиозный характер его последних галлюцинаций внушил ему отвращение к монахиням и к самим камням старого монастыря, которым он приписывает решающее и роковое влияние на свое душевное состояние, поскольку он «очень чувствителен к тому, что его окружает». «Я еще раз повторяю тебе это. Я удивлен, что при моих современных взглядах, при том, что я горячо люблю Золя и Гонкуров, люблю искусство и глубоко его чувствую, у меня приступы проходят так, как могли бы проходить у человека суеверного, и мне являются какие-то путаные и жестокие религиозные видения, какие никогда не посещали меня на севере».

Винсент решил набраться терпения и подождать до Рождества, ведь именно к Рождеству, по его предположениям, может разразиться приступ, признаки которого он настороженно подстерегает. Но он решительно предупреждает Тео: «Если я вновь впаду в религиозный экстаз, никаких колебаний – я без всяких разговоров немедля уеду отсюда».

Винсент согласен на все, даже на то, чтобы его перевели в другую больницу, лишь бы она была «светская». Тео в Париже переговорил с Писсарро, выставку которого он собирается устроить в своей галерее в феврале – марте будущего года. Сам Писсарро не может взять на себя заботу о Винсенте, но он порекомендовал Тео врача из Овер-сюр-Уаз, рядом с которым Винсент мог бы временно поселиться. Это друг художников, доктор Гаше. Овер-сюр-Уаз находится в каких-нибудь тридцати километрах от Парижа. Таким образом, Винсент будет жить очень близко от брата. Винсент сразу же принял предложение. «Поверь мне, север интересует меня как совершенно новая страна», – пишет он брату.

В последние дни у Винсента сразу две хорошие новости: во-первых, брюссельская группа Двадцати пригласила его принять участие в выставке, намеченной на начало будущего года[104]; во-вторых, в одной из голландских газет опубликована статья о живописи Винсента за подписью некоего Исааксона – первая печатная статья о Винсенте. Но можно ли сказать, что Винсента по-настоящему обрадовал этот отклик? Конечно, статья Исааксона была ему приятна, но в то же время она смутила художника. «Все, что он говорит обо мне, страшно преувеличено», – сконфуженно уверяет Винсент. По мере того как состояние его улучшается и к нему возвращается способность хладнокровно рассуждать, его все больше гложет мысль о том, что брат израсходовал на него так много денег. И во имя чего? Зазря. Картины Винсента даже не возмещают затраченных на них денег. Безумие – заниматься живописью. Безумие – со всех точек зрения! Тео написал ему, что Ио уже чувствует, как в ней шевелится ребенок – вот это «куда интереснее всех пейзажей». Тео действительно «по-настоящему приобщился к природе». Но что делать Винсенту? «В мои годы чертовски трудно начинать что-то новое», – с грустью признается он. Живопись все-таки остается единственным возможным для него родом деятельности. Если бы только состояние его здоровья было более устойчивым! «Если, продолжая работать, я буду пытаться продавать, выставлять, обменивать картины, может, я добьюсь какого-то успеха, чтобы быть тебе меньше в тягость, и это меня немного подстегнет… Впрочем, что говорить, в моем положении не на что особенно рассчитывать, спасибо, что пока все остается хотя бы так, как есть».

В начале ноября Винсент снова получил разрешение съездить в Арль. Он хотел повидать кое-кого из друзей (в том числе, несомненно, и Рашель), купить краски и расплатиться за помещение, куда он перевез свои вещи. Винсент провел в Арле два дня, навестил пастора Саля и других своих знакомых. Он случайно узнал, что билет от Арля до Парижа стоит «всего двадцать пять франков», и ему вдруг страстно захотелось сесть в поезд и уехать в Париж. Но он одумался – его испугали расходы, и он благоразумно вернулся в Сен-Реми, со страхом ожидая, не повлечет ли за собой поездка в Арль такие же роковые последствия, что и предыдущая – новый приступ, и притом в самом скором времени.

Но ничего плохого не случилось. Винсент продолжает работать. Он опять пишет полотно за полотном. Каждое из них создается в лихорадочном темпе, поспешно закрепляет то, что глаз художника открыл в мгновенном постижении действительности. Когда же Винсент вынужден работать в мастерской, он пишет «более проработанное повторение» некоторых картин.

Винсент прошел сквозь непроглядный, слепящий мрак безумия. Он чувствует в себе глухие предвестники нового катаклизма. В борьбе со временем, которую он ведет во имя своего творчества, он ощущает, воспринимает, как никогда, потрясающий динамизм мира, зримые границы которого он взорвал. С проникновением великого ясновидца созерцает он этот вещный мир, и его полотна передают отдаленный рокот недр Вселенной. Он из тех, кто видит «истеченье небывалых соков»[105]. Довольно какого-нибудь свежевспаханного клочка земли, дерева, камня, любого ничтожного предмета, чтобы в Винсенте вспыхнуло творческое озарение, чтобы снова, в который раз, был скреплен и выразился произведением искусства его «союз таинственный с основою вещей».

У Винсента, настороженно прислушивающегося к тому, что происходит в нем самом, и лишь отчасти доверяющего обманчивому спокойствию своего состояния («я чувствую себя превосходно», твердит он в каждом письме к брату), этому затишью, чреватому бурей, намеренный разгул воображения в живописи вызвал бы только ужас и отвращение. Он считал, что лишь верность действительности поможет ему сохранить себя и свое творчество. Взволнованная интонация его полотен говорит не о разнузданности фантазии, а о полном слиянии с душой Вселенной, которое все глубже погружает его в бездны реального мира. Работать надо так, «будто тачаешь сапоги», утверждал Винсент.