Книги

Я знал Капабланку...

Вспоминает Спасский: «Были как-то мы — целая группа гроссмейстеров — в 70-м, что ли, году на приеме у Тяжельникова (в те годы — заведующий отделом агитации и пропаганды при ЦК КПСС. —

Когда его не стало, подумалось: если бы не завертела и не ускорила все до невероятия парижская круговерть, от которой голова пухла, может быть, и жил бы еще: он ведь — из породы долгожителей, и отец, и мать его легко перешагнули восьмой десяток. Сказал об этом очень осторожно Ире — его вдове. «Да что ты, — отвечала, — разве ты Леву не знаешь — он в Москве был бы еще более беспокоен». Трудно было с ней не согласиться, ведь формула Ubi bene — ibi patria[2] в конце концов придумана не им. И вряд ли сиделось бы ему спокойней в Москве или на даче, думая что где-то — в Нью-Йорке! Лондоне! Париже! — настоящая жизнь — без него. Вспомнился невольно вздох старика Сократа о ком-то, вернувшемся из дальних странствий: «Как же он мог измениться, если все это время таскал за собой самого себя».

После его переезда в Париж мы довольно часто говорили по телефону, иногда и виделись. Помню его длинный монолог о совсем других теперь шахматах, о их будущем, о компьютерах. Говорил о том, что поколению, созревшему без компьютера, перестроиться очень трудно, что сам он пользуется компьютером только при подготовке статей, что длительные занятия с ним иссушают, гасят игровой момент, утомляют, лишают свежести, необходимой во время игры. Полагал, что чрезмерные занятия с компьютером имеют отрицательное влияние на игру Белявского, в какой-то степени — Юсупова. Он был всегда полон идей, иногда чудных и нереальных, нередко логичных и воплощавшихся на практике. Излагая их, переспрашивал: «А ведь неплохо, скажи, ведь, правда, неплохо?» Сейчас это мало кто помнит, но и турнир «Ветераны — сильнейшие женщины-шахматистки», и знаменитые турниры в Монако последнего времени, проводящиеся под патронатом ван Оостерома, тоже во многом его идеи.

Но сам стал играть и реже, и хуже. Сказывался, конечно, и возраст, и новые заботы. Но в еще большей степени — болезнь, начавшаяся провалами в памяти и обернувшаяся опухолью мозга. Сказал как-то жене во время турнира: «Знаешь, Ира, я не вижу центра доски». Впрочем, операция, сделанная за полтора года до смерти, прошла вроде успешно, и восстанавливался уже, и строил планы: «Понимаешь, в анализе я уже хорош, и вижу многое, почти совсем как раньше, но играть, играть еще трудно…»

Я видел Леву в последний раз в Монако за несколько месяцев до смерти. Болезнь и операция смели остатки волос на его голове — раньше он характерным движением обеих рук ловко камуфлировал двумя-тремя прядями обширную лысину. Быстро уставал, но глаза и улыбка были прежними, и с удовольствием следил за течением партий на мониторах в пресс-центре турнира. Разве что речь не лилась таким водопадом, как прежде, и впервые услышал от него, раньше такого далекого от религии, слова: «Бог», «вера» и «я ничего никому не сделал в жизни дурного». При расставании, теплом очень, обнялись и уговорились, что я при первой возможности приеду в Париж для того, чтобы сыграть несколько тренировочных партий, которые помогли бы ему снова вернуться к практике. Помню, еще сказал ему неосознанно: «Прощай!» — замечательное по смыслу русское слово. Здесь и слово расставания, и одновременно прощай-прости, прости, если я тебя чем обидел. Но уже через несколько дней по возращении в Париж у него снова начались боли. По традиции страны, в которой Лева прожил почти всю свою жизнь, доктора не говорят пациенту о безысходности его болезни. Считается правильным также и близким скрывать от него жестокую правду. Так было и в Левином случае, ему говорилось, что это — вирус и что все должно обойтись. Понимал ли он сам о возвращении страшной болезни, в большинстве случаев означающей саму смерть?

Конечно, жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда чем дольше, тем хуже. Был затронут самый тонкий, удивительный орган — мозг, и тяжело умирал Лев Полугаевский. Это из замечательного русского писателя, тоже умиравшего в Париже: «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить».

В минуты просветления плакал, видя свою беспомощность со стороны, говоря: «Как же так, ведь надо же работать, работать…» И беспокоен был очень, и каждое утро брал бумагу, относя ее к воображаемому факсу, повторяя снова и снова: «Работать, надо работать…» Сказал как-то сестрам в больнице: «Вы знаете, я, кажется, вчера не узнал собственную жену». Сестры, любя его и зная, как доставить ему удовольствие, стали играть партию в шахматы друг с другом. Смеялся очень, глядя на их невозможные ходы, повторяя все время: «It"s bad, it"s bad…»

На следующем витке его болезни медленно угасавшее сознание отбросило чужие языки: английский, с грехом пополам выученный французский, оставив один — родной. Из сознания ушла уйма вещей: квартира и страховки, франки и доллары, контракты и обязательства, все, чему посвящалась масса времени и что казалось таким важным и неотложным. И уже не надо было тревожиться о том, что скажут в Комитете и Федерации, как и что скажет или подумает кто-либо вообще. Осталось одно — то, что захватывало худенького десятилетнего мальчика с черными блестящими глазами в далеком военном Куйбышеве, что сделало его имя известным миллионам — любителям древней, замечательной и иногда такой жестокой игры. Шахматы дали ему все — мир, который он видел собственными глазами, материальное благополучие, известность, наконец, самое главное — возможность выразить самого себя. Они не дали ему старости — не такого уж плохого отрезка человеческой жизни, если только не знать, чем она является по отношению к началу. Не могу, впрочем, представить себе Леву стариком, он ведь и умер молодым, ведь юность — это не пора жизни, а скорее — свойство души.

Мозг его, отягощенный быстро растущей опухолью, сплетал удивительные сочетания, откликаясь только на одно — шахматы. Шахматная доска с фигурами всегда была рядом с его кроватью, и иногда он начинал партию с воображаемым противником, и хмурил брови, и морщил лоб, и поправлял несуществующие волосы, и смотрел испытывающе-жалобно, надевая шахматное выражение лица, знакомое всем, кто когда-либо играл с ним. В самом конце не мог и этого, и жена, едва ли не до последнего дня стучала фигурами по доске, вызывая звуками чудные, навсегда вошедшие в душу ассоциации. Или вдруг давал характеристики коллегам-гроссмейстерам, по словам жены, удивительно меткие, иногда и безжалостные, высказывая все, что копилось где-то в глубине души и что никогда не решался сказать или написать.

Говорил жене не раз: «Корчной — мой любимый шахматист, ты даже не можешь себе представить, какой это колоссальный шахматист». И не менял мнения, как бы Корчной о нем плохо ни говорил или писал, и продолжал здороваться, даже когда тот отворачивался в сторону. И незадолго до смерти, когда остальные имена ушли даже из подсознания, осталось одно, которое он повторял шепотом: «Корчной». И поднимал вверх большой палец в знак оценки его игры. В один из самых последних дней его жена сказала: «Знаешь, через два месяца будут играть матч Пикет и Полгар. И ты будешь секундантом у Юдит, а Корчной у Пикета, и вы таким образом сыграете матч…» Идея эта привела его вдруг в хорошее настроение и даже развеселила, и повторял: «Да, мы сыграем еще, мы сыграем…»

В психологии считается доказанным парадокс: заложник, жертва вдруг начинает испытывать теплые чувства по отношению к своему мучителю. Было ли похожее чувство у Левы по отношению к Корчному, дважды вставшему у него на пути к званию чемпиона мира, — не знаю, сказать не берусь. Не могу согласиться с объяснением Корчного, что в Полугаевском заговорила больная совесть из-за того, что он, по словам Корчного, писал неправильные корреспонденции для советской прессы во время его матча с Карповым. Не думаю также, что дали выход сожаления по поводу отсутствия у себя жесткости, являющейся почти синонимом грубости и бестактности, резкости, или того, что в Советском Союзе называли спортивной злостью. Полагаю, что это было просто чувство радостного изумления перед тем, что не хватало где-то в шахматах Леве самому — игроцкого элемента в этой такой логичной игре, применения вдруг неожиданного для соперника варианта, пусть не всегда корректного, но выводящего того из привычного состояния, умения вдруг резко изменить характер позиции, решимости сказать «нет» на висячем флажке в обоюдоостром положении в ответ на предложенную соперником ничью.

Сеанс одновременной игры Бориса Спасского. 1956.

Генна Сосонко, Бессел Кок и Гарри Каспаров. Брюссель, 1987.

Михаил Ботвинник и Генна Сосонко. Брюссель, 1988.

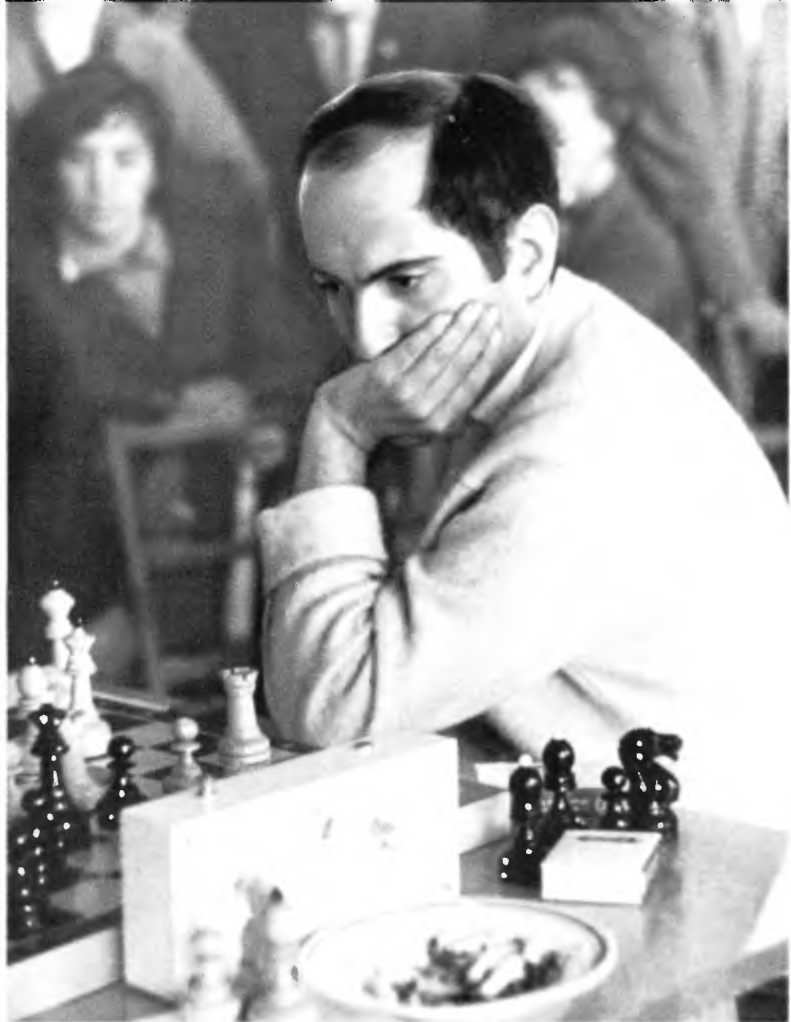

Михаил Таль