Могущество прибрежного населения Северной Африки, занимавшегося пиратством, выросло в XVI веке, достигло своей наивысшей точки в XVII веке, постепенно приходя в упадок на протяжении XVIII века, и было уничтожено только в XIX веке. Начиная с 1659 года прибрежные города Алжир и Тунис, номинально относясь к Турецкой империи, фактически представляли собой анархические военные республики, избиравшие своих правителей и жившие грабежом. Морскими операциями этого долго длившегося организованного разбоя руководили капитаны, или рейсы, составлявшие класс или даже некую корпорацию. Отправлявшиеся в плаванье за добычей суда снаряжались капиталистами и находились под командованием рейсов. В казну паши или его преемников, носивших титул аги, дея или бея, отходило 10 % от стоимости трофеев… До XVII века пираты использовали галеры, однако Симон Дансер[3], фламандский ренегат, научил их пользоваться преимуществами парусных кораблей. Сообщалось, что в первой половине XVII века в одном только Алжире в неволе находилось более чем 20 000 пленников. Богатым было позволено выкупать себя, но люди бедные были обречены на рабство. Их хозяева во многих случаях не разрешали им получить свободу, приняв магометанство. В начале XIX века Триполитания в силу своих пиратских занятий была несколько раз вовлечена в войну с Соединёнными Штатами. После общей пацификации в 1815 году британцы предприняли две тщетные попытки подавить алжирское пиратство, однако оно закончилось только с французским завоеванием Алжира в 1830 году.

Заметьте, что ислам здесь назван «магометанством». Заметьте, что эти пиратствующие «магометане» отказывались «во многих случаях» позволить смену веры; тогда логически следует, что в некоторых случаях они-таки позволяли это – однако автор предпочитает не делать этого вывода, а говорить исключительно в негативных терминах о всего лишь «магометанах» и пиратах.

Также здесь использованы два политических термина – «анархический» и «капиталисты» – которые могут выглядеть не совсем уместными. Слово «капиталист» звучит слишком в духе XVIII–XIX веков, чтобы описывать купцов и капитанов-судовладельцев, питавших экономику корсарских государств. Более того, я полагаю, что автор словарной статьи не думал об анархизме, когда использовал термин «анархический», но просто помахал этим словом, чтобы так обозначить беспорядок с применением насилия. Алжир находился в подчинении у Османской империи, следовательно, он не мог установить у себя анархическую форму организации в сколько-нибудь точном смысле этого слова.

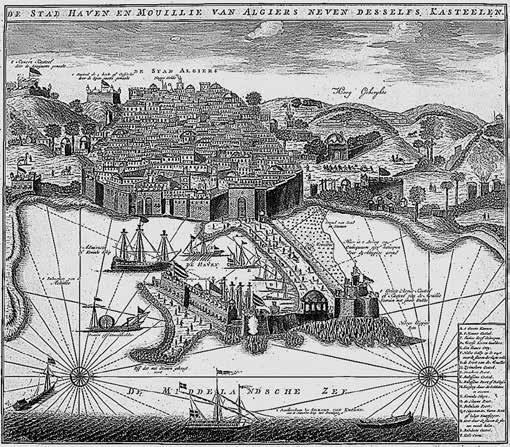

Герард ван Кёлен. Город Алжир с гаванью, молом и прилегающими цитаделями. 1690

Что же касается обвинений в «беспорядках с применением насилия», то некоторые учёные задавались вопросом, как на протяжении столетий Алжир мог выживать, будучи «корсарским государством», не обладая определённой степенью внутренней преемственности и стабильности. Предыдущие европоцентричные историки и гонящиеся за сенсациями авторы пиратских романов создали у нас впечатление об Алжире как о некоей ненасытной орде в состоянии непрерывного возбуждения, тогда как более современные и менее шовинистически настроенные учёные, такие как Уильям Спенсер (в своей работе 1976 года), склонны были отмечать стабильность Алжира и искать возможные объяснения его успешному и продолжительному существованию. Квазиморалистическая страшилка, воплощённая в таких словах, как «анархический», будучи применённой к Северной Африке, может заслонять от нас тот скрытый факт, что историки нередко участвуют в предоставлении ретроспективных оправданий империализма и колониализма (действительно омерзительной ненасытности) Европы XVIII–XIX веков. Если Алжир можно изображать как выгребную яму для всех достойных человеческих ценностей, то тогда мы будем вправе продолжать верить в «цивилизационную миссию» Европы в её последующих африканских и иных колониальных авантюрах. Отсюда проистекает необходимость серьёзного пересмотра истории как текста, написанного европейскими (и евро-американскими) псевдорационалистскими апологетами того пиратства, которое практиковалось белыми христианскими национальными государствами в противовес пиратству каких-то «анархиствующих»2 мавров.

В реальности же управление Алжира не было ни анархиствующим, ни анархическим – но, скорее, в весьма странной и неожиданной манере, демократическим. В отличие от европейских стран, постепенно поддающихся королевскому абсолютизму, Алжир демонстрировал признаки более «горизонтальной» и эгалитарной структуры. Разумеется, теоретически всё это время он оставался подчинён турецкой имперской политике и курсу, но на практике этот город-государство управлялся различными «палатами» янычар и корсарского патрициата, проводивших свою собственную политику – и нередко заставлявших посланников Султана мчаться обратно в Стамбул с донесениями о категорическом отказе выполнять волю Высокой Порты.

До некоторой степени протектораты, или «наместничества» Алжира, Туниса и Триполи, действительно были «делами иностранцев», и, вероятно, их даже можно было бы назвать квазиколониями. В Алжире оджак, или правящая группа янычар, состоял – согласно закону – не из местных уроженцев региона (мавров, арабов, берберов), но, скорее, из «турок». Однако чтобы ситуация выглядела ещё более сложной, напомним, что изначально янычарские корпуса комплектовались не из выходцев из Анатолии и даже не из мусульман по рождению, а из рабов Султана, ещё детьми набранных согласно османскому «налогу кровью», применявшемуся в таких отдалённых уголках империи, как христианская Албания. Этих детей обращали в ислам, тренировали и поначалу использовали в качестве османского эквивалента преторианской гвардии. Братья Барбаросса, основавшие наместничество Алжира, были по рождению албанцами или, возможно, греками-островитянами. Однако они получили разрешение набирать в алжирские подразделения корпуса анатолийцев, а впоследствии было одобрено и вступление в них даже ренегатов-европейцев. Оджак, подобно рыцарям святого Иоанна на Мальте, включал в себя военный орден, предназначенный для священной войны, постоянно дислоцирующуюся армию и структуру управления – всё в одном. Похоже, что ни один из членов оджака никогда не был рождён в Северной Африке – и действительно, если янычар женился на местной женщине и заводил детей, то им членство в о джаке было запрещено (эта ситуация привела к нескольким неудачным восстаниям так называемых «полукровок»). Коренные алжирцы могли добиться (и действительно добивались) высокого положения и могущества – как корсары – но никогда как военные администраторы. Хамида Рейс, последний великий алжирский капитан (по-арабски ра’ис) XIX века, был чистокровным бербером-кабилом. Впрочем, его пример является некоторым исключением для Алжира. В любом случае, «демократия» оджака не включала коренных алжирцев – но и она склонялась ко всё большей и большей независимости от Турции. Если Алжир и был своего рода «колонией», он тем не менее лишь весьма слабо был связан с метрополией, в отличие от позднейших «департаментов» при французском правлении. А эти «турки» в силу общей религии всегда оставались ближе к местным, чем любые европейские колонисты XIX века. И как бы мавры и берберы ни ненавидели турок, они объединяли свои силы, когда на горизонте показывались флоты Испании или Франции.

Мы хотим сравнить управление Алжира и Сале, который, вероятно, отчасти строился по его образцу. Однако сравнение Сале с Алжиром будет полезно для нас лишь в ограниченной степени, именно в силу связей последнего с Османской империей. За столетия Алжир впитал множество элементов турецкой культуры. Янычары в основном являлись приверженцами суфийского ордена Бекташи, довольно неортодоксального братства, в котором проявлялось много черт тюркского шаманизма, а в ритуалах иногда использовалось вино3. Знаменитая маршевая музыка янычар изначально была суфийским изобретением. Отец Дан, священнослужитель, прибывший в Алжир в 1630-е годы с целью выкупа пленников и оставшийся там составлять важное для нас сочинение по истории этого наместничества, так описывал церемонию вступления в должность Абд аль-Хасана Али в 1634 году, вскоре после его прибытия из Константинополя, где его утвердили новым пашой на следующие три года:

Для оказания почестей город выслал две превосходно оснащённые галеры. Офицерский корпус дивана собрался в количестве пятисот человек, чтобы встретить его в порту, где, пока он высаживался из своей галеры, в его честь был дан салют из примерно пятнадцати сотен орудий со стен фортов города и бортов корсарских кораблей (из которых около сорока были под парусами). Отсюда начал торжественный марш ага янычарского корпуса в сопровождении двух барабанщиков (кавус), за ними следовали главный секретарь с 24 айабаши – главными государственными советниками. Затем шли двумя рядами по двое бюлюкбаши в своих тюрбанах с большими плюмажами, потом ряды одабаши; после них промаршировали шесть турецких гобоистов, а мавры, что были среди них, играли одни на флейтах, другие же – на кимвалах, весь этот оркестр издавал престранный шум, порождавший в нас скорее страх, нежели удовольствие. Замыкал шествие новый паша, облачённый в знак мира в просторный белый халат. Он ехал на прекрасном варварийском жеребце, на котором была богатая сбруя; серебряная уздечка, шпоры и стремена были усыпаны драгоценными камнями; шёлковые поводья были унизаны бирюзой, а вышитая попона поражала своей изысканностью. В таком порядке процессия вступила в город, и паша занял предназначенную ему резиденцию4.

Интересно, что отец Дан упоминает об ужасе, возникшем в «наших» европейских сердцах от музыки. Вероятно, янычары были самыми первыми войсками в истории, начавшими использовать военную маршевую музыку, и когда их оркестры появились перед воротами Вены со всем своим рёвом и гамом, то рассказывают, что христианские солдаты бросали своё оружие и бежали от одного этого звука. Было бы любопытно узнать, размещал ли когда-либо оджак такой оркестр на борту корсарского судна (алжирские янычары сопровождали пиратов в качестве тяжёлой пехоты, вступая в бой, только когда вражеский корабль брался на абордаж и захватывался силой). Европейские пираты, действовавшие в Карибском море и Индийском океане в XVII–XVIII веках, как сообщалось, были весьма большими любителями музыки и нанимали профессиональных музыкантов, когда могли себе это позволить, но очевидно, что музыка предназначалась для их собственного удовольствия, а не была формой психологической войны!5

Книга Пьера Дана «История Барбарии» (Париж, 1637).

На обложке гравюра неизвестного художника «Освобождение христианских рабов в Алжире монахами-доминиканцами»

В Сале, скорее всего, суфийская и военная турецкая музыка не были известны, но музыка андалусийская – сплав персидских, арабских, мавританских, иберийских и других влияний, на протяжении веков разрабатывавшаяся в исламской Испании и теперь неожиданно изгнанная в Северную Африку, – должна была проникнуть в Сале вместе с различными волнами мавров и морисков из Испании; в неё, вероятно, были привнесены новые берберские и африканские веяния, и эта смесь породила классическую музыку Северного Марокко примерно в том виде, в каком она исполняется и в настоящее время, – по прежнему называясь андалуси.

В отличие от других варварийских государств, Сале оставался неподвластным османскому контролю да и сколько-нибудь значительному влиянию. Тесные взаимоотношения между корсарами из Алжира и Сале (которые ещё будут рассмотрены ниже), вероятно, привели к некоторому культурному влиянию Турции в этом городе. Например, в Сале был особый праздник, когда, в соответствии со старинным турецким обычаем, устраивалось шествие с зажжёнными свечами. Но во все времена Сале оставался либо марокканским владением, либо вольным мавританско-корсарским государством, и никакие «иностранцы» никогда не захватывали в нём власть от имени чужого правительства.

С точки зрения структуры, наиболее примечательной чертой алжирского оджака была его система «демократии по старшинству». В теории – и по большей части даже и на практике – новобранец получал одно за другим повышения по рангу каждые три года. Если ему удавалось остаться в живых на протяжении достаточно долгого времени, он мог стать главнокомандующим, или «агой двух Лун»…на срок в два месяца. Затем он выходил в отставку и получал право голоса по всем важным вопросам и назначениям в диване или палате управления оджака. Всё это не имело никакого отношения к «заслугам» и было лишь вопросом выслуги лет. Самый низший невольник-албанец или крестьянский парень из анатолийской глуши, или же изгой – обращённый в ислам пленный европейский моряк, все они в равной степени могли надеяться однажды войти в правящую элиту – просто оставаясь в живых и служа «Корсарской республике», являвшейся реальной структурой власти внутри османского протектората. Как об этом писал отец Дан: «Это государство лишь по названию считается монархией, поскольку на деле они превратили её в республику». Неудивительно, что у оджака никогда не возникало проблем с набором новых членов. Где ещё в мире была возможна такая «восходящая мобильность»?

Сам же диван использовал одни из самых странных «правил распорядка», какие только были разработаны в мире:

Правила, регулирующие проведение собраний дивана, были достаточно просты. Никому из его членов не дозволялось приносить с собой какое-либо оружие, порядок поддерживался вооружённой стражей. Никто из его членов под страхом смерти не мог пускать в ход кулаки с целью нападения, но было разрешено выражать свои чувства ногами – топаньем или пинками. Одного французского консула даже чуть не убили, когда его «затоптали» в диване. Все речи произносились по-турецки; драгоманы переводили их на берберский или арабский, а когда было необходимо – то и на европейские языки. «Слово» брали в порядке старшинства или значимости, хотя, как кажется, самой обычной практикой для оратора было дирижирование хором кричащих на собрании. В результате заседания проходили чрезвычайно хаотично. Иностранцы, которым доводилось посещать их, нередко приходили к выводу, что имеют дело с дикими, жестокими и иррациональными людьми; это свидетельство, по-видимому, указывает на тот факт, что вожаки использовали такую процедуру, чтобы придавать значимость своим программам и отметать любые возражения. Однако англичанину эти процедуры могли показаться абсурдными; к примеру, Фрэнсис Найт, проведший в алжирском рабстве несколько лет во второй четверти XVII века, вероятно, мог наблюдать собрания дивана. Стоит привести здесь его рассказ о ходе заседания:

«Они стоят рядами, передавая слова через чавуша, или служащего, подталкивая друг друга локтями или плечами, крича всё громче, словно в холерной горячке или подобно кипящему на огне котлу… У них есть мудрый обычай предупреждать ещё более серьёзные нарушения, ведь под страхом самой серьёзной кары [им] приказано не пить вина или иных крепких напитков перед собранием… и не приходить на него с ножами… Правительства, подобного этому, нет больше нигде в мире…»6

В своей долгой погоне за деньгами Алжир повидал все возможные виды мошенничества, бунтов, восстаний, коррупции, политических убийств и неповиновений, которые только знало человечество, – и в то же время как-то умудрялся выживать и процветать. Некоторые дошли до того, что определяли его тип правления как «демократию путём политических убийств». Но было ли это государство хоть сколько-то более коррумпированным или насильственным, чем любое другое в XVII (или любом ином) веке? Было ли оно более хаотичным, чем, скажем, европейские монархии, настолько диким, что могло бы хвастаться добытой свободой – хотя бы для немногих везунчиков, – добываемой лишь через хаос? Или же сообщения (путешественников из Европы, разумеется) слишком сгущают негатив и демонстрируют нам злую карикатуру на Алжир? Я подозреваю, что повседневная жизнь этого Города на протяжении его долгого пути в истории была не более и не менее полна насилием, чем повседневная жизнь многих других сообществ людей. Но Алжир был другим, ведь сама его экономика зависела от насилия за пределами его границ – от действий корсаров. И он был более демократичен, чем европейские или исламские монархии. Связаны ли как-то эти две характеристики? Я предпочту оставить это под вопросом.

Корсарским аналогом дивана был тайффе реиси, или совет капитанов. К сожалению, о нём мы знаем гораздо меньше, чем о диване, поскольку у корсаров не было османских бюрократов и ходжей (обученных писцов), которые бы могли служить им архивистами. Тайффе сравнивали со средневековой гильдией, но это до такой степени неверно, что даже приводит к утверждениям о том, что, дескать, этот корсарский протопрофсоюз мог быть по сути правящим (или хотя бы совещательным) органом в наместничестве. Диван и тайффе иногда могли конкурировать или вступать в стычки в борьбе за власть, но мы можем быть уверены, что ни один из этих органов не пошёл бы с лёгкостью на риск отчуждения другого. Корсары зависели от оджака — им нужна была его политическая протекция, финансирование и пополнение войнами. Диван же зависел от тайффе, поскольку тот был экономическим сердцем, самим залогом процветания наместничества, так как оно в основном жило за счёт добычи от пиратства и выкупов за пленников. По всей видимости, диван города-государства Сале брал за основу структуру тайффе Алжира (а не структуру дивана оджака), поэтому остаётся только пожалеть, что мы так мало знаем об организации тайффе. В отличие от оджака, продвижение по старшинству явно не работало в нём в качестве механизма действия. Рейс был капитаном либо в силу одних лишь своих заслуг (или «удачи», как это называло большинство пиратов), или поскольку он владел одним или двумя кораблями. Разумеется, и здесь самый последний пиратский юнга (как, например, Хамида Рейс), из какого бы класса или народа он ни происходил, мог надеяться стать однажды адмиралом флота – что сильно отличалось от ситуации, скажем, в британских военно-морских силах! Мы также знаем, что тайффе решал вопросы демократическим голосованием и избирал своих предводителей. В целом, вполне можно допустить, что в XVI–XVII веках алжирская форма «двухпалатности» из дивана и тайффе была своего рода предшественником республиканских администраций в Америке и во Франции, появившихся только спустя века; что же касается настоящей Республики Сале, то она предшествовала даже структурам республики и протектората в революционной Англии (в 1640-е и 1650-е годы). Странно помыслить: неужели действительно европейская демократия напрямую обязана своим существованием корсарам? Никто и никогда не признал бы это открыто, разумеется, ведь варварийские корсары были нехристями — но, как отмечает Редикер, моряки были пролетариатом XVII века, и мы можем себе представить, как слухи о столь заманчивых свободах корсаров и ренегатов7 могли передаваться с корабля на корабль (ведь Англия в 1637 году послала к Сале флот!).