Книги

Меч Ислама. Псы Господни. Черный лебедь

Глава I

Автор «Лигуриады»

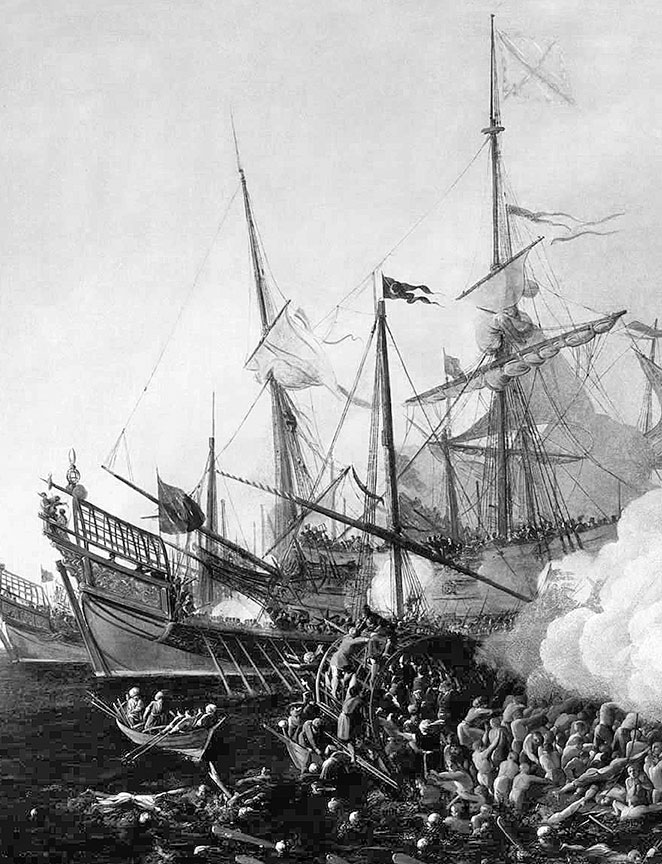

На расстоянии ружейного выстрела от берега, в том самом месте, где гладкая как зеркало вода из изумрудной становилась сапфировой, сонно стоял на якорях длинный ряд галер с парусами, вяло поникшими в неподвижном мареве августовского полудня.

Именно с этой позиции Андреа Дориа и следил за заливом от скалистого мыса Портофино на востоке до далекого Капе-Мелле на западе, перекрывая таким образом все морские подходы к Великой Генуе, в сияющем мраморном великолепии поднимающейся террасами в объятиях окружающих ее гор.

В тылу длинного ряда кораблей расположилась теперь уже ставшая вспомогательной эскадра из семи папских судов. Богато украшенные и позолоченные от носа до кормы, они несли на своих топ-мачтах папские флаги: на одном – ключи святого Петра, на другом – регалии дома Медичи, к которому принадлежал его святейшество. По каждому из красных бортов располагались наклоненные к корме и чуть приподнятые вверх тридцать массивных весел, длиной тридцать шесть футов каждое, похожие сейчас на гигантский, наполовину сложенный веер.

В шатре – так называлась роскошная папская каюта у самой последней галеры, в сибаритской обители, увешанной коврами и сверкающими восточными шелками, восседал папский капитан, тот самый Просперо Адорно, мечтатель и боец, солдат и поэт. Поэты ценили его как великого воина, тогда как воины видели в нем великого стихотворца. Обе стороны утверждали истину, и только зависть заставляла их облекать свои утверждения в подобную форму.

Как поэт Просперо жив и взывает к нам из «Лигуриады», бессмертной эпической песни морю, предмет которой провозглашен в ее первых строках:

Как солдат он, пожалуй, достиг таких высот славы, каких никогда не достигали другие поэты в своих военных свершениях. Будучи тридцатилетним ко времени блокады Генуи, он уже прославился как морской кондотьер[2]. Четыре года назад в сражении при Гойалатте его искусство и отвага спасли великого Андреа Дориа от рук анатолийца Драгут-рейса, прозванного за свои подвиги Мечом Ислама.

Слава его, как человека, спасшего христиан от надвигающегося поражения, облетела Средиземноморье, будто мистраль, и поэтому впоследствии, когда Дориа перешел на службу к королю Франции, именно Просперо Адорно был с ним в качестве первого капитана папского флота.

Теперь же, когда его святейшество вступил в альянс с Францией и Венецией против императора, чьи армии поразили мир разграблением Рима в мае 1527 года, Андреа Дориа, как адмирал короля Франции и первый мореплаватель своего времени, стал верховным главнокомандующим союзным флотом; и таким образом Просперо Адорно вновь оказался на службе под началом Дориа. Это поставило его в двусмысленное положение, заставив поднять оружие против республики, где его отец был дожем. Однако в действительности целью кампании было избавление стонущей Генуи от императорского ига, а блокады, в которой участвовали его галеры, – восстановление независимости его родины и изменение статуса его отца, которому надлежало из марионеточного правителя превратиться во влиятельного владыку.

Сейчас он сидел как раз в арке входа в шатер, и его спокойному взгляду, столь мечтательному и вялому, что казалось, будто он ничего не видит, открывалась вся длина судна до самого полубака, бастионом возвышающегося на носу корабля. Вдоль узкой палубы между скамьями гребцов медленно шагали два раба-надсмотрщика; у каждого под мышкой – плеть с длинным хлыстом из сыромятной буйволиной кожи. По обе стороны этой палубы и несколько ниже ее уровня дремали в своих цепях отдыхающие рабы. У каждого весла было по пять человек, всего триста несчастных, принадлежащих разным расам и вероисповеданиям: смуглые и угрюмые мавры и арабы, стойкие и выносливые турки, меланхоличные негры из Суса и даже некоторые враждебные христиане, все породненные общей бедой. Со своего места капитан мог видеть лишь их стриженые головы и обветренные плечи. Группы солдат прохаживались или праздно слонялись по галереям, выступающим над водой по всей длине бортов, другие сидели на корточках на платформе в середине корабля, между камбузом с одной стороны и тяжелыми артиллерийскими орудиями с другой, в тени, отбрасываемой шлюпкой, покоившейся на блоках.

Внезапный сигнал трубы прервал мечтания капитана. Перед входом в шатер появился почтительный офицер.

– Синьор, приближается барка главнокомандующего.

Просперо мгновенно и легко вскочил на ноги одним упругим движением. Именно эта атлетическая легкость движений, широкие плечи и тонкая талия и создавали образ воина. Из-за большого лба чисто выбритый подбородок казался узким. Широко поставленные задумчивые глаза мечтателя и крупный подвижный рот не очень вязались с профессией солдата. Это было лицо, не унаследовавшее и толики чарующей красоты его пылкой и глупой флорентийки-матери, этой Аурелии Строцци с портретов Тициана. Только бронзовые волосы и живые голубые глаза, хотя и не столь миндалевидные, повторились в ее сыне. По строгому богатству его платья, кованому золотому поясу без всякого орнамента, косо ниспадавшему к бедру и предназначавшемуся для тяжелого кинжала, можно было определить, что вкусы его воспитывались изысканным Балдасаром Кастильоне[3].

Он подождал на корме подхода двенадцативесельной барки, несущей белый штандарт, расшитый золотыми королевскими лилиями, откуда поднялись три человека и взошли по короткому трапу на палубу. Двое были крупными мужчинами, но один из них, имевший рост более двух ярдов, был почти на полголовы выше другого. Третий был среднего роста и не столь крепкого сложения.

Это были Андреа Дориа и его племянники, Джаннеттино и Филиппино. Мужчины из дома Дориа не отличались привлекательностью, но во внешности этого мужественного шестидесятилетнего человека с грозно насупленными рыжими бровями, огромным носом и длинной огненной веерообразной бородой сквозило подчеркнутое суровостью достоинство, а его манеры отличались сдержанным благородством. В тяжелой нижней челюсти чувствовалась сила характера, высокий открытый лоб выдавал ум, а в глубоко посаженных узких глазах пряталось лукавство. В свои шестьдесят лет он держался живо и энергично, будто сорокалетний.

Джаннеттино, проследовавший на борт сразу вслед за ним, был грузен и неуклюж. Его лицо, крупное, гладковыбритое, с длинным носом и маленьким подбородком, было женоподобным и потому, даже не будучи уродливым, производило отталкивающее впечатление. Выпученные глазки казались подленькими, а маленький рот свидетельствовал о раздражительности. В своем стремлении подражать холодному достоинству дяди Джаннеттино сумел достичь лишь воинственной заносчивости. Люди считали его племянником Андреа Дориа. На самом же деле он был сыном его дальней и бедной родственницы и мог бы унаследовать дело отца – шелковую мануфактуру и торговлю, если бы не любящий устраивать судьбы своих родственников дядя, усыновивший, воспитавший и испортивший его своей терпимостью, которая в конечном счете должна была привести выскочку к безвременному концу. Его наряд демонстрировал врожденную склонность к щегольству. Разноцветные рейтузы и рукава с модными буфами и разрезами смущали глаз черно-бело-желтой пестротой.

Возраст обоих племянников приближался к тридцати годам. Оба были черноволосы и смуглы. За исключением этого, никакого сходства между ними не было. Личность Филиппино, одежда которого была столь же сдержанна, сколь кричащ костюм Джаннеттино, так же контрастировала с характером последнего. Гибкий и проворный, он, слегка сутулясь, двигался быстрой и легкой походкой, тогда как его кузен выступал важно и даже задиристо выпрямившись. В лице Филиппино не было изъянов, свойственных наружности Джаннеттино. Мясистый нос с горбинкой нависал над короткой нижней губой, глаза цвета ила были полуприкрыты, а небольшая черная борода была слишком чахлой, чтобы скрыть узкие челюсти. Забинтованную правую руку он держал на перевязи из черной тафты. Манеры его выдавали хандру и угрюмость. Едва войдя в шатер и не ожидая, как того требовала почтительность, пока заговорит дядя, первым – и весьма злобно – речь повел Филиппино:

– Наше доверие к вашему отцу, синьор Просперо, обошлось нам слишком дорого вчера ночью. Более четырехсот человек потеряно, из них семьдесят убиты на месте. Вы, вероятно, еще не слышали, что наш кузен недавно скончался от полученных ран. Этот памятный подарок я привез из Портофино. – Он показал на свою руку. – А в том, что я сохранил свою жизнь, нет вашей заслуги.

Этот наскок тотчас же поддержал другой племянник, что немало удивило Просперо.