Книги

Записки баловня судьбы

15

Есть от чего прийти в отчаяние.

Кто же мы были на самом деле? — взрослые, пишущие, кого-то поучающие и наставляющие люди, — не видя чужих слез, не слыша стонов и плача, не проникаясь чужой болью? Как мы не прочитали своей судьбы не просто в контексте, а в неотделимости от арестов множества писателей в декабре 1948 года и в январе — марте 1949-го? Как случилось, что о большинстве этих арестов мы и не знали до недавнего времени, когда стали заниматься далеким уже, почти полувековым прошлым? Ведь даже об аресте хорошо мне знакомого Нотэ Лурье, этого Кола Брюньона еврейской литературы, я не подозревал несколько десятилетий и узнал случайно, когда Н. Лурье попросили перевести на еврейский язык мою пьесу «Дамский портной», а короткое время спустя я прочитал о мужественном поведении Нотэ Лурье в лагере, прочитал в повести А. Жигулина «Черные камни».

Как назвать общество, до такой степени разобщенное, лишенное даже не гласности, а жалких крупиц правдивой информации? Почему мы не поставили в прямую связь уничтожение Михоэлса, последовавшие затем многочисленные аресты, аресты хотя бы тех, кого мы знали, тщательное выпалывание еврейской культуры, не поставили все это в прямую связь с походом против нас самих — критиков-«антипатриотов»?

Слишком многого мы не знали. Но это не оправдание, а горькое признание вины. Это признак тяжкой болезни, умирание гражданственности при переизбытке «гражданственных» лозунгов, постулатов и клятв. Гражданин обязан хотеть знать и быть в этом стремлении неотступным и бесстрашным. Во многом мы жили инерцией тридцатых годов, инерцией равнодушия, общественной разъятости, невмешательства в чужие неблагополучные, а тем более опасные, «заминированные» судьбы.

Быть может, срабатывала и биологическая самозащита: дойди до моего сознания мысль, что преследование меня и товарищей не чудовищная оговорка, не следствие честолюбивых происков нескольких писателей-карьеристов, а одно из звеньев начатой государственной акции

Что ж, в уме ему не откажешь: он был прозорлив и дальновиден, а постоянный племенной, этнический страх, постоянная эгоистическая забота о себе, о себе одном, прибавляли ему зоркости.

Но вот Аркадий Первенцев, человек, не отличавшийся ни умом, ни культурой, зачем-то же он на пленуме ССП в декабре 1948 года задержал меня, схватив за рукав, когда я шел к трибуне, и тихо посоветовал мне

Но если многое мог узнавать — в том числе и на застольях у Г. М. Попова — Первенцев, то как же обширна была служебная осведомленность Александра Фадеева! Вот кто получал информацию о репрессированных членах Союза писателей, где бы они на территории страны ни проживали. Я это уразумел не сразу. Даже печатая журнальный вариант «Записок баловня судьбы», не понимал универсального характера информированности Фадеева. На нее мне открыл глаза недавно обнаруженный документ, короткая выписка из постановления секретариата ССП (протокол № 55 параграф 14) от 9 сентября 1950 года, копия которой была послана Иоганну Альтману:

«Считать необходимым вынести на обсуждение Президиума вопрос об исключении из Союза советских писателей АЛЬТМАНА (докладчик Тов. Фадеев А. А.)».

Фадеев ведет заседание секретариата и сам вызывается докладывать на президиуме об изгнании своего давнего друга из Союза писателей. Дело, сколько можно судить по обстоятельствам, перешло уже из плоскости литературной в политическую, уже исключение Альтмана становится как бы необходимостью. И заметьте: Альтман уже не «тов.», в отличие от Фадеева, который «Тов.» с прописной буквы. Канцелярия, всегда чуткая канцелярия знает, что он уже не «тов.». Уже он и без имени-отчества, фамилия его уже из прописных литер — она как некое астральное, чужеродное тело, как имя, выделенное в судебных бумагах, в приговоре.

Сомнений нет — Альтман приговорен к исключению, в противном случае было бы писано по-другому, как у нас принято: «вынести на обсуждение вопрос о пребывании в Союзе…» Фадеев знает, что волею судеб Альтмана необходимо убрать, и убрать поскорее.

А почему необходимо? На исключенном из партии Альтмане нет и не может быть новых грехов. Он давно уже не редактор «Театра», он не напечатал ни одной строки, как и все другие, кому не позволено печататься. Он не ораторствует. Со времен «космополитического» шабаша прошло более полутора лет, около месяца тому назад тот же Фадеев попросил Е. Тарле дать отзыв на мою громоздкую рукопись. Отчего же он и руководимый им Союз так немилосердны именно к Альтману?

Дела литературные, их движение или кладбищенская мертвечина и неподвижность, не трубили в воинственный рог, не требовали крови Альтмана. Что-то вершилось за кулисами, в высоких кабинетах, в следственных «покоях» Лубянки, в планах иного, государственного значения. Так досаждающая верховной власти

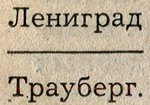

В левом нижнем углу документа примечательная приписка синим начальственным карандашом. Два слова, одно над другим:

Эта зарубка на память расшифровывается без труда: аналогично надо поступить в Ленинграде с Траубергом. Кинорежиссер и сценарист Трауберг — член Союза писателей — среди всех ленинградских «космополитов» почему-то вызвал на себя особенно ожесточенный огонь, площадную ругань и прямые политические обвинения в прислужничестве американскому империализму. В Москве Альтман, в Ленинграде Трауберг должны быть принесены в жертву ненасытному молоху репрессий.

Видимо, я увлекся в «Записках» размышлениями о дуэли двух честолюбий, о столкновении позиций Фадеева и Шепилова, об их недолгой схватке. Быть может, сопротивление Шепилова опубликованию резолюции декабрьского пленума ССП СССР 1948 года, сопротивление, так досаждавшее Фадееву, вместе с тем помогло ему «уврачевать» душевную дискомфортность, возможное раскаяние или колебания, — ведь не мог же он не понимать, что в конкретной политической обстановке он подталкивает прямиком к тюрьме и к гибели ошельмованных им театральных критиков, обвиняет их в грехах, которые и не снились арестованным еврейским писателям и их следователям, тупо и бездарно вымучивающим обвинительные протоколы.

Старые, давние грехи пока не истерзали всей его души. Еще не пришло время и не вернулись немногие уцелевшие в лагерях писатели. Еще они не мучают его, но не гневом и проклятиями, а униженностью и лакейством; старые сидельцы еще где-то, а новых постигнет та же участь. Что ж — идет битва двух миров, двух идеологий, сталинские законы классовой борьбы непреложны, они всё спишут.

Старого друга Фадеева — Михоэлса уничтожили. Фадеев не знал подробностей и, может быть, инстинктивно страшился узнать их. Но что коса репрессий выкосила пространство всей еврейской советской литературы, что вырублены и лес и подлесок, он не мог не знать. Я не был знаком со всеми еврейскими писателями, но очень многих знал по Харькову и Киеву, по Москве, Одессе и Черновцам, по многолетним занятиям репертуаром еврейских театров и не упомню ни одной сколько-нибудь значительной писательской судьбы, не сломленной преследованием и арестом.

Тугим и кровавым узлом, связавшим их, по преступному замыслу палачей, оказался Еврейский антифашистский комитет. Я уже говорил о том, что ЕАК жил как на юру, открытый всем ветрам, лишенный прав и даже упорядоченного, признанного круга обязанностей. Трагической для еврейских литераторов оказалась естественная притягательная сила ЕАК, ощущение его как культурного центра, объединяющего разрозненные литературные силы. Напомню, что именно ЕАК издавал единственную к этому времени, не считая, вероятно, Биробиджана, еврейскую газету «Эйнекайт» («Единение»). Это не затронутое фальшью или диссидентством единение советских патриотов, пишущих по-еврейски, помогло следователям выстроить их в