Книги

Закон Шруделя (сборник)

Света, любимая девушка, укатила в Сочи, а у них на журфаке еще не окончилась сессия.

Гриша брел по Москве, направился было в Иностранную библиотеку, но передумал и перешел дорогу к «Иллюзиону». В кинотеатре было непривычно пусто, разомлевшая от жары кассирша продала билет и указала на какую-то дверь. Он шагнул в темный коридор, долго блуждал по подземным лабиринтам, пока не попал в ярко освещенное многолюдное фойе. И вдруг он заметил: что-то здесь не то, и люди несколько не те… Какая-то невидимая машина времени перенесла его… в 75-й год.

Все три повести, входящие в эту книгу, объединяет одно: они о времени и человеке в нем, о свободе и несвободе. Разговор на «вечные» темы автор облекает в гротесковую, а часто и в пародийную форму, а ирония и смешные эпизоды соседствуют порой с «черным», в английском духе, юмором.

v 1.0 — Создание файла fb2 — bandreev

1.1 — скрипты

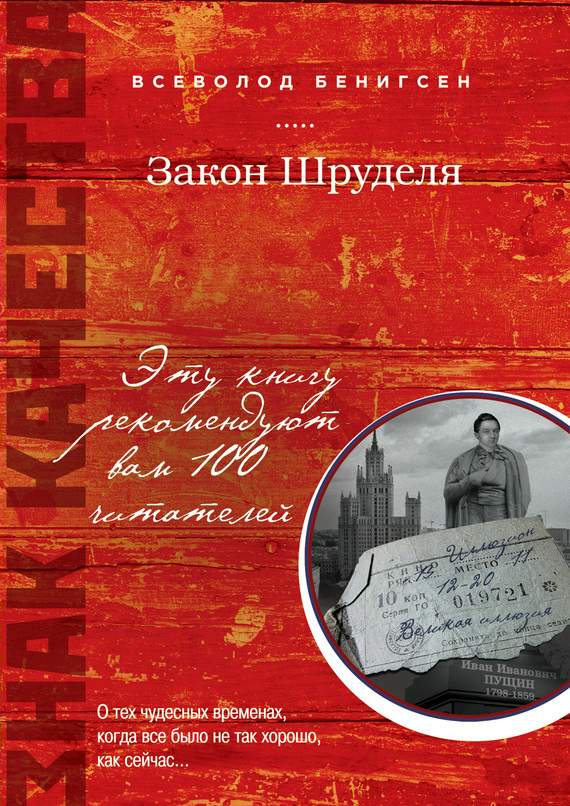

Всеволод Бенигсен

Закон Шруделя

Закон Шруделя

— Если у Замятина в его романе «Мы» политическая цель противоборствующей стороны ясна и объяснима — задавить личность и превратить всех в стадо, то в «Процессе» Кафки никакой ясности нет. Мир абсурда выдвигает разумные аргументы, логически доказывая правоту своего безумия. Волей-неволей засомневаешься, кто тут безумен. Вспомните, что даже кэрролловская Алиса не фыркает от возмущения, когда чеширский кот говорит ей, что все, включая ее, «не в своем уме». Она только вежливо спрашивает о причинах такой уверенности. «Иначе бы ты здесь не оказалась», — отвечает кот. Его довод кажется ей «не очень убедительным», но не более. А между тем примерно в то же время, когда был написан пугающий своей безысходностью «Процесс», соотечественник Кафки, родившийся, кстати, с ним в один год, Ярослав Гашек, предложил совершенно иную формулу разрешения этого конфликта. Он не хуже Кафки или Замятина чувствовал наступление эпохи тотального абсурда, однако намеренно поместил в самый центр свихнувшейся от войн и бюрократии Европы человека, который не только выжил в этой физической и психической мясорубке, но и прекрасно себя в ней чувствовал. Бравый солдат Швейк продемонстрировал новую модель поведения в условиях абсурда — полное принятие законов новой реальности и подыгрывание им по мере сил.

«Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта», — пишет с иронией Гашек, и нам остается только дивиться безумной логике военачальников, которые посылают на смерть умирающих. Не правда ли, напоминает реплику Собакевича, который о мертвых крестьянах, говорит, возможно, они «попримрут» в дороге? Но Швейка это совершенно не удивило бы. По крайней мере, когда его ведут на расстрел, один из конвойных, желая понять, за что же Швейку такая участь, говорит: «Ни за что ни про что человека не вешают. Должна быть какая-то причина». На что Швейк рассудительно отвечает: «В мирное время, может, оно и так, а во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома!» По сути, его ответ не менее абсурден, чем вышеупомянутый приказ об отправке на фронт умирающих. Но абсурд нивелирует абсурд, и Швейк выходит невредимым из всех коллизий. Это то же самое, как если бы Йозеф К. из «Процесса», узнав, что «попал под арест», пришел бы в канцелярию суда с идиотской счастливой улыбкой на лице и заявил, что хочет сдаться властям добровольно. Он готов подписать любое обвинение и просит расстрелять или даже зарезать его немедленно, «как собаку». Вполне возможно, что столь непредсказуемая и абсурдная реакция стала бы его спасением. Абсурд теряется перед лицом абсурда. Именно это и происходит со Швейком — его безоговорочное принятие на веру всех нелепейших пропагандистских лозунгов обескураживает и раздражает тех, кто этим абсурдом заправляет. Покорность Швейка они принимают за издевательство. Им кажется, что перед лицом сурового наказания или смерти он снимет маску и наконец откроет свое истинное лицо. Но когда и это не срабатывает, они просто начинают считать его непроходимым идиотом и оставляют в покое. Теперь они сосуществуют мирно и абсолютно параллельно друг другу: Швейк сам по себе, абсурд сам по себе. Правда, есть одно «но». Герой Гашека далек от рефлексирующих героев Кафки или Свифта. И действует интуитивно. Но представим себе произведение, где главным героем был бы интеллигентный человек или, скажем, группа таковых, которые сознательно и простодушно поддакивают миру абсурда, а на деле живут в своем собственном мире, возможно, не менее абсурдном, но живом и человечном. Так под внешне спокойной поверхностью застоялой воды прекрасно размножаются всякие микроорганизмы. Впрочем, ни в одном произведении подобного жанра герой не решается добровольно остаться в этом мире. Контакт так или иначе прерывается. Миру абсурда не перевербовать героя. Хотя иногда казалось, что это возможно, ведь внешне алогичное имеет свою внутреннюю логику, которая не может не завораживать. Однако двадцатый век продемонстрировал одну страну, где такое фактически осуществилось. Начиная с Зощенко и продолжая Войновичем и Довлатовым, советская литература пыталась отразить эту странную раздвоенность бытия. Даже, а может быть, и в большей степени, это касается, как ни странно, периода застоя, тех самых семидесятых…

На этих словах лектор, сухопарый и седовласый мужчина лет пятидесяти, заметил оживление аудитории, вскинул правую руку и глянул на часы.

— Уууу, — театрально поморщился он, — кажется, я увлекся. Прошу прощения. Вторую часть мы отложим до следующего воскресенья. Всех жду ровно через неделю на последней лекции семинара. Спасибо.

Тут же захлопали крышки парт, и немногочисленные слушатели повалили к выходу. Профессор начал собирать разложенные на кафедре книги и листки. Когда он все упаковал в небольшой кожаный портфель и начал борьбу с непослушным заедающим замком, к нему подошел один из студентов — парень лет двадцати, Гриша Гранкер.

— Здрасьте, Михаландреич.

— А-а, — радостно откликнулся профессор, отрываясь от портфеля, — Гранкер! Очень хорошо, что подошли. Я как раз хотел по поводу вашей курсовой поговорить. Прочитал ваш черновой вариант.

Студент хотел возразить, что это был вообще-то чистовой вариант, но промолчал.

— Кое-что довольно любопытно, тем более что тема семидесятых мне чрезвычайно близка. Но в основном это, простите за нефилологический термин, ерунда. То есть очень поверхностно.

— Что именно? — растерянно спросил студент.

— Вот у вас через каждое слово то «серость», то «застой», то «застой», то «серость»… А что такое серый цвет, как не смесь черного и белого, а? Причем, заметье, черное и белое — ярко выраженные цвета. Стало быть, и однозначные. А не является ли однозначность в таком случае подлинной серостью в переносном смысле? И не может ли так оказаться, что относительное благополучие и свобода нашего времени не менее, а то и более серо, чем тот пресловутый застой, в котором мы жили в 70-е и 80-е?

— Но…