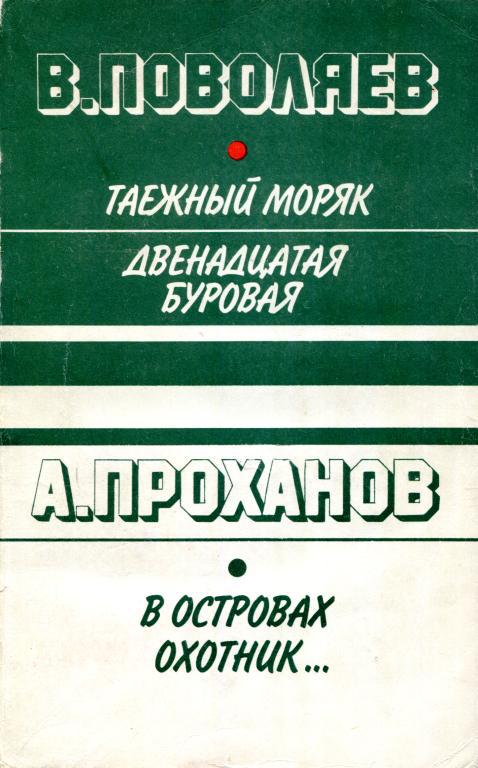

Книги

В островах охотник...

«В островах охотник...» — Кампучийская хроника — новое произведение А. А. Проханова из серии рассказов о деятельности советских людей за рубежом. Автор пишет о том, что хорошо знает, что видел собственными глазами, что пережил и перечувствовал сам, что дорого ему, как человеку, писателю, гражданину.

В островах охотник...

Еще несколько таких пробуждений здесь, в Пномпене, когда на черных фасадах в пять утра, перед отменой комендантского часа, загораются желтые, лампадно-чадные окна. Шлепает, шелестит падающая из кранов вода. Стучат по камням голые пятки. Позванивают звоночки выводимых велосипедов, прислоняемых к стенам у дверей. Мостовая еще пуста, под запретом. Поднимаются на окнах циновки, и видно, как женщины, неприбранные, медлительные после сна, отвязывают москитные пологи, скатывают на полу постели, расчесывают длинные черно-блестящие волосы. Мужчины, полуголые и худые, с переброшенными через плечо полотенцами, пьют чай за низкими столиками, поглядывают на безлюдную улицу, на звездное небо, прислушиваясь к шелестам, звякам. И вдруг на углу визгливо и яростно с мембранным металлическим эхом, ударит в громкоговорителе музыка. И сразу метнутся на дорогу тени велосипедистов, полосуя тьму, легкие, острые, как стрижи. Гуще, чаще — и вот, мигая и вспыхивая, сплетаются в колючий подвижный ворох, мешаются с треском моторов, с лучами автомобильных огней, окутываются бензиновой вонью, растревоженным тлеющим запахом нечистот, сладостью гниющих фруктов, дымом жаровен. Над крышами, гася молниеносно звезды, налетает латунный рассвет. Лужа на тротуаре липко желтеет. Разгромленное здание рынка проступает горчичной громадой. И на грязном балконе напротив, где разбрызганы метины артиллерийских осколков, начинает розоветь сохнущий женский платок.

Еще несколько таких пробуждений, и он вместе с женой, слава богу, оставит этот номер в отеле, напоминающий походный бивак: москитные сетки, фотокамера, фляга, обшарпанный полевой бинокль, оставит корреспондентство, Пномпень и вернется в Москву, в свой любимый ухоженный дом с видом на Яузу, на хрупкую лазоревую колокольню, к любимым занятиям, к работе над докторской диссертацией, прерванной три года назад, когда его, востоковеда, знающего вьетнамский и кхмерский, выступавшего в периодической прессе с анализом индокитайских проблем, пригласили в газету, предложили корпункт в Пномпене, еще разгромленном, умертвленном, недавно освобожденном от полпотовских банд. И он, работавший некогда в прессе, дороживший памятью о своих молодых стремительных рейдах на Дальний Восток, в Ханой, в джунгли на тропу Хо Ши Мина, искусился этой возможностью, бесценной для любого ученого, оказаться в самом центре, ядре исследуемых проблем. Принял предложение газеты, приехал работать в Пномпень.

Кириллов стоял под душем, разбивая о плечи вечно теплую, не несущую свежести воду, смывая ночную испарину. Смотрел сквозь приоткрытую дверь на жену, расставлявшую по столу чашки, вазочку с вареньем, галеты. Ее рукодельный сарафан из цветастой таиландской ткани открывал смуглые полные плечи с глянцевито-влажным отливом. Черно-стеклянные, как у кампучиек, волосы раздувались от крутящегося в потолке вентилятора, и она, раздражаясь, отгоняла их от лица быстрыми взмахами. Ее круглое лицо казалось рассеянным, и на нем светилась радостная растерянность и забота, появившаяся в последние перед сборами дни. Она отходила от столика и поспешно, с ножами и ложками, возвращалась к нему, стараясь попасть под пропеллер, спасаясь от горячего влажного воздуха, тампоном стоящего в номере, не обновляемого сквозь открытый балкон. Там, среди ровного потного жара, гремела, дребезжала толпа.

— Большие чемоданы начнем упаковывать вечером, когда ты вернешься. А мелкие вещички я уж сама сейчас начну собирать, — говорила она, торопя его, вся уже нацеленная в предстоящий день, в обременительно-желанные хлопоты, в скорое московское будущее. — Я тебе говорила? Сегодня у нас в Культурном центре мероприятие с кхмерскими врачами из госпиталя. Не спозаранку. Я могу и попозже пойти. А сейчас начну упаковываться.

Он вытирался мохнатым, непросыхающе-влажным полотенцем, стараясь встать на такое место, где перекрещивались бы легковейные сквознячки от крутящихся лопастей, дули струйки кондиционера. Слушал ее наставления. Согласно и чуть насмешливо принимал ее волю.

— Ты, пожалуйста, заскочи сегодня на рынок, ладно? А то потом замотаемся и забудем купить, что хотели. Ну, эти бронзовые статуэтки и колокольчики. Я заметила, в Москве они пользуются наибольшим успехом. Все-таки в них есть аромат буддизма, аромат Кампучии.

Он охотно, следуя ее мыслям, уже сидел в московском застолье, не мешая ее громким, чуть бестолковым рассказам, в подтверждение которых она раскрывала коробку, одаряла милых сердцу друзей темной бронзой, под восхищенные оханья нежно звучащей в ее бережных смуглых руках.

— Ты знаешь, — сказала она, перестав накрывать на стол, глядя на него почти умоляюще, словно он мог не поверить, — мне сегодня опять наше Троицкое приснилось. Будто я лежу у самой печки, за той перегородочкой, где твоя шуба висела. Тебя нет, но я знаю — ты где-то близко. То ли на улице, где луна, сугробы, наш куст колючий. То ли в сенцах, где лыжи твои стоят. Я вижу в оконце оставленные тобой на снегу следы, глубокие, с тенью. И печка так жарко натоплена, такая духота в избе, что нечем дышать. И я удивляюсь, почему же ты вышел на снег без меня, почему ничего не сказал? Проснулась, а электричество опять отключили. Вентилятор встал, кондиционер не работает. Задыхаюсь, под пологом лежать невозможно. А ты хоть бы что! Спишь, только часы твои светятся. Я по твоим часам следила: полночи вентилятор бездействовал. Только под утро завертелся, и я ненадолго заснула.

Он мимолетно подумал, что перебои с электричеством опять участились, но это оттого, что на станции меняют машины, устанавливают новые агрегаты, и через пару недель, обещают, Пномпень получит в достатке энергию. Перестанут размораживаться холодильники, отключаться кондиционеры и фены. Но это их с женой уже не будет касаться.

— Ты знаешь, я лежала в темноте и думала. Неужели скоро мы окажемся среди русской весны и лета? Поедем в наше Троицкое, и опять у нас под ногами будет прохладная молодая трава, по которой можно бесстрашно ходить босиком. И студеная речка, в которую можно безбоязненно войти и поплыть. И я услышу ту самую изумительную, не исчезнувшую за эти годы деревенскую речь, которой мы когда-то так восхищались. Пойдем на могилу к тете Поле, приберем ее, повесим на крест веночек. Выпьем красного рюмочку, как когда-то она сама выпивала. Помнишь? Пригубит, захмелеет, разрумянится и запоет: «В островах охотник цельный день гуляет, если неудача, сам себя ругает…» Я все думаю последнее время о тех наших днях, о том нашем дне бесконечном, который все длится, длится…

Она умолкла, и в продолжение ее слов здесь, в Пномпене, в латунно-недвижном воздухе с душным испарением сточных канав и цветущих, словно лакированных, деревьев вдруг пахнуло сухой белизной снегов, солнечной сыпучей метелью из другого пространства и дня, наполнило его мгновенным ликованием, силой и кануло, оставив по себе похожее на испуг страдание. Так бывало не раз, когда нежданно, в минуту усталости или слабости или на грани погибели он вдруг кидался в ту даль за спасением, в тот день, отпущенный им обоим как чудо. И они проживали тот день многократно, всю остальную жизнь, выкликали из прошлого те солнечные сухие метели.

Он выпил чай, подливая себе в розовую чашечку из фарфорового с синим аистом китайского чайника. Обнял жену на прощание, прикоснувшись губами к влажному шелковистому плечу, испытав мимолетное волненье, нежность, легчайшую боль за нее.

— Не хлопочи сегодня с ужином, ладно? — сказал Кириллов, сжимая в ладони брелок с ключами. — Помотаюсь по городу, нанесу прощальный визит в отдел печати МИДа, заеду за тобой в Культурный центр, и мы поужинаем у китайца.

Он спустился вниз, постоял перед своей серо-стальной «мицубиси», жмурясь от солнечного туманного жара, привыкая к маслянистому ожогу улицы, движением зрачков охватывая ее мельканье.

Велосипедист в синей повязке упругими сандалиями давил педали, нес на багажнике деревянную поперечину, на которой вниз головами висели связки кур: растопырили крылья, мерцали кровяными налитыми глазками, проносили полураскрытые клювы над горячим асфальтом. Другой велосипедист вез на рынок корзины; окруженный их белым, выпуклым ворохом, он ловко лавировал, пронося в потоке свой плетеный горб. Продавец соков толкал тележку со стопкой нарезанного зеленого сахарного тростника и давилкой, похожей на старый «Зингер», оставлял за собой тонкую строчку воды от тающего, укутанного в тряпку льда. Тонконогий, бритый, в белом шелковом облачении, прошел послушник, долго сквозил в толпе своей белизной, черно-синей голой макушкой. Две молоденькие женщины, в брюках, в одинаковых сиреневых блузках, остановили свои велосипеды, запрудили поток и, не замечая этого, беспечно смеялись, показывая друг другу пучки редисок.

Кириллов смотрел на шелестящее, вспыхивающее спицами многолюдье, на истошно гудящие, мигающие поворотными сигналами мотоциклы, на «лады», «москвичи», «тойоты», с гудками пробирающиеся по осевой, увязающие среди велосипедных рулей, соломенных шляп и повязок. Отмечал про себя, что и этот день неуловимо отличается от вчерашнего усилением, повышением жизненности. Пномпень, доставшийся ему безгласным и вымершим, с обугленной чернотой переплетов, трупным ветерком из подвалов, все эти месяцы медленно собирал в себя загнанную, распуганную жизнь, смелеющую, стекавшуюся в него опять ручейками. Крестьяне из соседних провинций, редкие уцелевшие старожилы заселяли город, возвращали ему голоса и лица. Город, все еще раненный, с перебоями дыхания и пульса, оживал, торговал, работал.

«А ведь может статься, что больше уже никогда его не увижу, и надо таким и запомнить, — подумал одновременно с печалью и облегчением Кириллов. — Еще два денечка последних…»

Он заметил, как подкатил к тротуару автобус, остановился у ржавого, с пустыми глазницами светофора. Из автобуса вышли пионеры, тонконогие, хрупкие, в белых рубашках, шелковых красных галстуках, синих пилотках. Заскользили уверенно сквозь толпу, рассекли перекресток, запрудили его. Худой длиннорукий юноша в белых толстопалых перчатках вскочил на тумбу, легкими точными взмахами, верещаньем свистка стал управлять перекрестком. Погнал велосипедистов в узкие ворота, образованные пионерами, давая простор тяжелому армейскому грузовику с тюками риса, «мерседесу», стремительно скользнувшему на открытый асфальт. Кириллов умилялся, любовался движением детских рук. Подумал: «Ну что ж, муниципалитету хвала. И это и это запомнить…» Сел в машину, в ее душное, накаленное чрево, запуская мотор, включая кондиционер, зная, что через минуту прохладная свежесть выдавит из машины пропахшую пластиком духоту.