Книги

Уолден, или Жизнь в лесу

Старый Джонсон в своем «Чудотворном провидении», говоря о первых жителях нашего города, своих современниках, рассказывает, что они «вначале рыли себе убежища в склоне холма, а землю выбрасывали наружу, на бревенчатый настил, и разводили дымный костер у самой высокой стенки». «Они не строили себе домов, – пишет он, – пока земля, с благословения Божьего, не напитала их хлебом», а первый урожай был у них такой скудный, что «им долго пришлось нарезать ломти очень тонко»39. Секретарь провинции Новые Нидерланды, который в 1650 г. писал по-голландски для сведения тех, кто хотел там селиться, более подробно говорит, что «жители Новых Нидерландов и особенно Новой Англии, когда не могут выстроить себе сразу дом, какой им хотелось бы, роют в земле прямоугольную яму, наподобие погреба, в шесть-семь футов глубиною, любой нужной им ширины и длины, внутри всю ее обкладывают деревом, а потом корьем или еще чем-либо, чтобы земля не оседала, на дно настилают доски и из досок же делают потолок, а над ним – крышу из перекладин, на которые кладется кора или дерн, и в таких землянках живут всей семьей в сухости и тепле по два, три и четыре года; а смотря по семье ставят внутри их перегородки. Когда зачиналась колония, так селились самые богатые и именитые люди Новой Англии, и вот по каким причинам: во-первых, чтобы не тратить много времени на постройку и из-за этого не остаться без урожая, а во-вторых, чтобы не обидеть работников, которых они в большом числе привозили со старой родины. А года через три-четыре, когда земля была возделана, они выстроили себе отличные 40 дома, затратив на них несколько тысяч»40.

Поступая таким образом, наши предки проявляли хотя бы видимость благоразумия и старались прежде всего удовлетворить самые насущные потребности. Удовлетворяем ли мы их сейчас? Когда я думаю приобрести роскошный особняк, меня удерживает мысль, что страна еще не возделана под

Я побывал в некоторых из них и знаю, чем они выстланы.

Хотя мы не настолько еще выродились, чтобы не могли и сейчас жить в пещере или вигваме и одеваться в шкуры, лучше, разумеется, использовать преимущества – правда, купленные столь дорогой ценой, – которые предоставляют нам труд и изобретательный ум человечества. В наших местах доски и кровельная щепа, известь и кирпичи дешевле и доступнее, чем подходящие пещеры, или цельные бревна, или кора в достаточном количестве, или даже хорошая глина и плоские камни. Я говорю об этом со знанием дела, ибо ознакомился с ним и в теории и на практике. Если бы нам немного больше ума, мы могли бы так использовать эти материалы, что стали бы богаче всех нынешних богачей и сделали бы нашу цивилизацию подлинным благом. Современный человек – это более опытный и мудрый дикарь. Однако мне пора вернуться к моему собственному эксперименту.

В конце марта 1845 г. я одолжил топор и пошел в лес, на берег Уолденского пруда, где я хотел выстроить себе дом, и начал валить еще молодые, высокие и стройные белые сосны. Трудно начинать дело без того, чтобы не одолжить что-нибудь, но это, быть может, самый великодушный способ приобщить ближнего к своему предприятию. Владелец топора, вручая его мне, сказал, что топор этот дорог ему, как зеница ока, но я вернул его острее, чем он был. Я работал на склоне живописного холма, покрытого сосняком, сквозь который мне был виден пруд и маленькая лесная поляна, где подрастал орешник и молодые сосенки. Лед на пруду еще не сошел, хотя уже был в полыньях и весь потемнел и набух. Пока я там работал, подымалась временами легкая метель, но обычно, когда я, возвращаясь домой, выходил на полотно железной дороги, песчаная насыпь ярко желтела сквозь легкую дымку, рельсы блестели под весенним солнцем, и я слышал пение жаворонков, чибисов и других птиц, уже прилетевших к нам начинать новый год. То были славные весенние дни, когда оттаивала не только земля, но и «злая зима»41 и жизнь пробуждалась от спячки. Однажды, когда топор у меня соскочил с топорища и я камнем забил в него клин из зеленой ветки ореха и опустил в полынью, чтобы дать дереву разбухнуть, я увидел, как в воду скользнула полосатая змея; она пролежала на дне все время, пока я там возился, более четверти часа, и, видимо, не ощущала никакого неудобства, должно быть потому, что еще не вполне очнулась от спячки. Мне представилось, что и люди вот так же довольствуются своим нынешним жалким положением; а если бы они ощутили пробуждающую силу истинной весны, то непременно поднялись бы к более высокой и одухотворенной жизни. Мне и раньше попадались морозными утрами на тропинке змеи, частично окоченелые и негнущиеся – ожидавшие, чтобы солнце согрело и оживило их. Первого апреля пошел дождь и растопил лед; в первой половине дня стоял густой туман, и я слышал, как отбившийся от стаи дикий гусь искал дорогу над прудом и гоготал, словно потерянный или дух тумана.

Так я несколько дней валил и рубил лес на стойки и стропила, и все это одним узким топором, без особо ученых или сколько-нибудь законченных мыслей в голове, напевая про себя:

Главные бревна я вырубал в шесть квадратных дюймов, большую часть стоек обтесывал только с двух сторон, стропила и доски для пола только с одной стороны, а на других оставлял кору, и они вы шли куда прочнее пиленых и такие же прямые. Каждая была тщательно отделана на конце для крепления на шипах, ибо к тому времени я одолжил и другие инструменты. Мой рабочий день в лесу бывал не очень долог, но все же я обычно брал с собой завтрак – хлеб с маслом – и в полдень усаживался поесть на срубленные мною зеленые ветви сосен и читал газету, в которую был завернут завтрак; хвойный запах сообщался моему хлебу, потому что руки у меня были все в смоле. И хотя я срубил несколько сосен, но, познакомившись с ними поближе, я стал им скорее другом, чем врагом. Иногда на стук моего топора подходил прохожий, и мы заводили приятную беседу над кучей нарубленных мною щепок.

К середине апреля – ибо я не спешил с работой, а наслаждался ею – сруб был готов, и его можно было ставить. Я заранее купил на доски хижину Джеймса Коллинза, ирландца, работавшего на Фичбургской железной дороге. Хижина Джеймса Коллинза считалась отличной. Когда я пришел поглядеть ее, хозяина не было дома. Я обошел ее снаружи, невидимый обитателям, – так высоко было окошко. Она была маленькая, с островерхой крышей, и больше ничего разглядеть было нельзя, потому что грязи вокруг было на пять футов, точно тут заложили компост. Крепче всего была крыша, но и она сильно покоробилась от солнца. Порога не было, и под дверью был постоянный лаз для кур. Миссис К. вышла к дверям и пригласила меня осмотреть дом внутри. Куры при моем приближении укрылись в доме. Там было темно, пол был большей частью земляной – липкий, сырой, малярийный, и только местами лежали доски, просто потому, что их трудно было бы вытащить. Хозяйка засветила лампу, чтобы показать мне изнутри стены и кровлю, а также подтвердить, что доски были настланы даже под кроватью, и при этом остерегла, чтобы я не оступился в погреб – яму в два фута глубиной. По ее словам, «потолок был хоть куда, все доски хоть куда и окно тоже хоть куда», в нем даже было вначале два целых стекла, да вот недавно их разбила кошка. В лачужке помещались печь, кровать, стул, ребенок, здесь же и родившийся, шелковый зонтик, зеркало в золоченой раме и новая патентованная кофейная мельница, прибитая к стволу молодого дубка. Сделка состоялась быстро, потому что к этому времени пришел Джеймс. Я должен был уплатить четыре доллара двадцать пять центов, а он – освободить помещение к пяти часам утра следующего дня и уже больше никому его не продавать; я мог явиться к шести и вступить во владение своим имуществом. Следовало бы прийти даже пораньше, сказал он, чтобы опередить возможные, но совершенно несправедливые претензии по аренде земли, а также по счетам за дрова. Это, как он меня заверил, было единственным затруднением. В шесть часов утра он встретился мне на дороге со своим семейством. Все их имущество уместилось в одном большом узле – постель, кофейная мельница, зеркало, куры – все, кроме кошки. Она ушла в лес и стала дикой кошкой, а потом, как я слышал, попалась в капкан, поставленный на сурков, так что стала в конце концов мертвой кошкой.

Я в то же утро разобрал их жилище, вытащил гвозди, перевез доски на тачке на берег пруда и разложил их в траве, чтобы солнце их выбелило и распрямило. Пока я вез тачку по лесной тропе, ранний дрозд раза два подал мне голос. Ирландский мальчишка предательски сообщил мне, что, пока я ездил с тачкой, сосед Сили, тоже ирландец, рассовал по карманам все самые прямые и годные гвозди, костыли и скобы; когда я вернулся, он поздоровался как ни в чем не бывало и невинно поглядел на разрушение. «С работой сейчас трудно», – сказал он. Он у меня представлял зрителей и помог приравнять незначащее, по-видимому, событие к переселению троянских богов43.

Погреб я выкопал в южном склоне холма, где раньше была сурковая нора, – глубже корней сумаха и смородины и всякой другой растительности, шесть квадратных футов и семь в глубину, там, где начинается слой отличного мелкого песка и картофель не промерзнет в любую стужу. Края я сделал уступами и не выложил камнем, но этот песок никогда не видел света солнца и не осыпался до сих пор. Это отняло у меня не больше двух часов. Рытье доставило мне особенное удовольствие, ибо почти на всех широтах люди углубляются под землю в поисках более ровной температуры. Под самым роскошным городским домом вы найдете все тот же погреб, где, как и встарь, хранятся овощи. Дом давно исчез, а потомство обнаруживает его по углублению, оставленному им в земле. Наш дом по сути дела – все еще только крыльцо перед входом в нору.

Наконец, в начале мая, с помощью нескольких приятелей, приглашенных скорей ради добрососедских отношений, чем по необходимости, я поставил свой сруб. Никогда еще не было у человека столь достойных помощников44. Мне хочется верить, что им суждено возвести когда-нибудь более величественные строения. Я переселился в свой дом 4 июля, как только он был обшит и покрыт крышей; доски имели тщательно скошенные края и заходили друг за друга, так что совершенно не пропускали дождя, но прежде чем обшивать, я сложил основание для печи, а для этого своими руками натаскал с пруда не менее двух возов камней. Печную трубу я выложил осенью, когда кончил мотыжить, но раньше, чем мне понадобилось топить, а до того стряпал рано утром под открытым небом, прямо на земле, и этот способ до сих пор считаю в некоторых отношениях более удобным и приятным, чем обычный. Если гроза заставала меня, когда я пек хлеб, я укрывал огонь несколькими досками, сам укрывался под ними, и пока хлеб не был готов, проводил таким образом приятные часы. В те дни руки мои были постоянно заняты, и я мало читал, но зато всякий клочок печатной бумаги, попадавшийся на земле или служивший вместо скатерти или тряпки, доставлял мне не меньше удовольствия, чем «Илиада».

Стоило бы, пожалуй, строить еще неторопливее, чем это делал я: обдумывать, каково назначение в нашей жизни двери, окна, погреба, чердака, и ничего не возводить, пока для этого не будут обнаружены более веские основания, чем даже наши потребности на этом свете. В том, что человек сам строит свое жилище, есть глубокий смысл, как в том, что птица строит свое гнездо. Как знать, быть может, если бы люди строили себе дома своими руками и честно и просто добывали пищу себе и детям, поэтический дар стал бы всеобщим: ведь поют же все птицы за этим занятием. Но мы, к сожалению, поступаем подобно кукушкам и американским дроздам, которые кладут яйца в чужие гнезда и никого не услаждают своими немузыкальными выкриками. Неужели мы навсегда уступили плотникам радость строительства? Что же значит тогда архитектура для огромной массы людей? Никогда еще во время своих прогулок я не встречал человека за таким простым и естественным делом, как постройка собственного жилища. Мы стали всего лишь частицами общественного целого. Не только портной составляет одну девятую часть человека45, но также и проповедник, и торговец, и фермер. До чего же дойдет это бесконечное разделение труда? И какова, в сущности, его цель? Возможно, кто-нибудь другой смог бы даже и

Правда, у нас есть так называемые архитекторы, и я слыхал об одном46, который словно величайшее откровение выдвинул мысль, что архитектурные украшения должны исходить из некоего смысла, быть необходимы и только поэтому прекрасны. Все это, может быть, и хорошо, с его точки зрения, но лишь немногим лучше обычного дилетантства. Этот сентиментальный реформатор архитектуры начал с карниза, а не с фундамента. Он заботится лишь о том, чтобы вложить в украшение некий смысл, как в конфету вкладывают миндаль или тминное зернышко, – хотя я нахожу, что миндаль полезнее без сахара, – вместо того, чтобы учить обитателей правдиво строить внутри и снаружи, а украшения сами приложатся. Неужели хоть один разумный человек полагает, что украшения – это нечто внешнее и поверхностное; что черепаха получила свой пятнистый панцирь, а устрица – перламутровые отливы своей раковины посредством такого же договора с подрядчиком, как жители Бродвея – свою церковь Троицы? Но человек так же не властен над архитектурным стилем своего дома, как черепаха над строением своего панциря; и солдату ни к чему расписывать свое знамя

Некто, в приступе отчаяния или апатии, говорит: возьми пригоршню праха у своих ног и окрась в этот цвет свой дом. Может быть, он имеет в виду последнее тесное жилище? Подбросим монетку, чтобы это решить. Сколько же у него должно быть досуга! И зачем брать пригоршню праха? Лучше выкрасить дом под собственный цвет лица, и пускай он бледнеет или краснеет за тебя. Движение за улучшение архитектурного стиля жилых коттеджей! Когда мои украшения будут готовы, тогда я их и надену.

К зиме я сложил очаг и обшил стены гонтом, хотя они и без того не пропускали воду, – грубым, сырым гонтом из первого распила бревна, который мне пришлось выравнивать по краям фуганком.

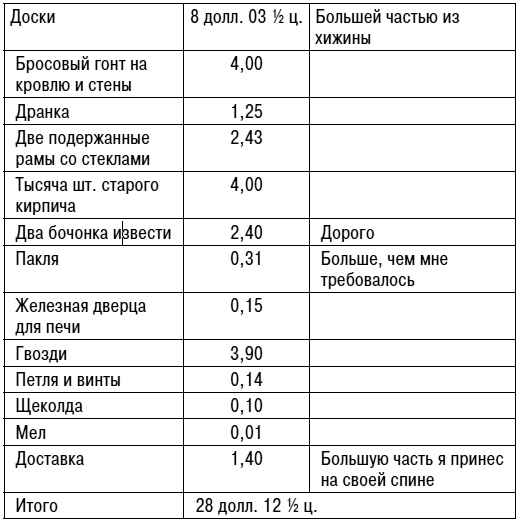

У меня получился, таким образом, теплый, обшитый и оштукатуренный дом, десять футов на пятнадцать, с восьмифутовыми столбами, с чердаком и чуланом, с большим окном на каждой стороне, с двумя люками в полу, с входной дверью на одном конце и кирпичным очагом – на противоположном. Ниже я привожу точную стоимость моего дома, при обычных ценах на материалы, но не считая работы, которую я целиком произвел сам; все эти подробности я даю потому, что лишь очень немногие сумели бы точно указать, во что обошелся их дом, и почти никто не скажет, сколько стоили в отдельности различные материалы, которые на него пошли:

Вот и все, кроме леса, камней и песка, которые я брал на правах скваттера. При доме у меня есть небольшой дровяной сарай, построенный главным образом из остатков материалов.

Я намерен выстроить себе дом, который красотой и великолепием превзойдет все, что имеется на главной улице Конкорда, при условии, чтобы он так же нравился мне, как нынешний, и обошелся не дороже.

Итак, я обнаружил, что служитель науки, нуждающийся в жилище, может сам выстроить его себе на всю жизнь за ту же цену, какую он сейчас ежегодно платит домохозяину. Если вам кажется, что я непомерно расхвастался, я могу оправдаться тем, что хвастаю ради людей больше, чем ради себя; и все мои погрешности и непоследовательности не умаляют правды моих слов. Несмотря на большую долю ханжества и лицемерия – мякину, которую мне трудно отделить от моего зерна, но на которую я сам досадую не меньше другого, – я хочу свободно дышать и дать себе волю; ведь эго такое облегчение для души и тела; и я твердо решил, что не стану из скромности адвокатом дьявола48. Я хочу замолвить слово за правду. В Кембридже49 одна только комната, немногим больше моей, обходится студенту в тридцать долларов в год, хотя корпорации строительство обошлось дешевле, потому что она строила их сразу тридцать две под одной крышей; и к тому же жилец вынужден терпеть многочисленных и шумных соседей, да еще может оказаться на четвертом этаже. Если бы мы были мудрее в этих вопросах, нам не только требовалось бы меньше образования, потому что мы отчасти получали бы его попутно, но и расходы на образование очень сильно сократились бы. Те удобства, какие требуются студенту в Кембридже или другом месте, стоят ему или кому-то другому в десять раз больше сил, чем было бы возможно при разумном подходе обеих сторон к делу. То, что стоит всего дороже, – это отнюдь не то, что всего нужнее студенту. Важную статью его расходов за семестр составляет плата за обучение, а за то, гораздо более ценное, образование, которое дает ему общение с наиболее культурными из его современников, с него ничего не взимают. Для основания колледжа обычно проводят подписку, а затем, слепо следуя принципу разделения труда – принципу, который надо бы всегда применять осмотрительно, – приглашают подрядчика, который на этом наживается, а тот нанимает ирландцев или других рабочих, чтобы заложить фундамент, а будущие студенты тем временем якобы готовят себя к поступлению, и за этот недосмотр расплачиваются следующие поколения. Я считаю, что

Так же, как с нашими колледжами, обстоит дело с сотней других «современных достижений»; в них много иллюзорного и не всегда подлинный прогресс. Дьявол продолжает взимать сложные проценты за свое участие в их основании и за многочисленные последующие вклады. Наши изобретения часто оказываются занятными игрушками, отвлекающими нас от серьезных дел. Это лишь усовершенствованные средства к цели, а сама-то цель не усовершенствована и чрезмерно легко достижима – все равно, что поехать по железной дороге в Бостон или Нью-Йорк. Мы очень спешим с сооружением магнитного телеграфа между штатами Мэном и Техасом; ну, а что, если Мэну и Техасу нечего сообщать друг другу? Они окажутся в положении человека, который стремился быть представленным некой важной глухой даме52, а когда это состоялось, и один конец ее слуховой трубки оказался у него в руке, ему нечего было сказать. Неужели главная цель в том, чтобы говорить побыстрей, а не в том, чтобы говорить разумно? Мы стремимся прорыть туннель под Атлантическим океаном и на несколько недель сократить путь от Старого Света к Новому; но первой вестью, которая достигнет жадного слуха Америки, может оказаться весть о коклюше принцессы Аделаиды53. Если у кого лошадь делает милю в минуту, это еще не значит, что он везет самые важные вести; он не евангелист и не питается акридами и диким медом54. Я сомневаюсь, чтобы Летучий Чайлдерс55 когда-нибудь подвез на мельницу хоть четверть бушеля зерна.